流传千年!连云港最有名的“书房”在此!

很多港城人家里都有书房,你知道连云港最有名的“书房”在哪里吗?“ 山不在高,有仙则名 ”,在连云港海州古城,有一座海拔仅71.2米的小山石棚山,它在众多青山翠岭之中并不显眼,却因为一位古人的青睐,在连云港人文历史的长河中,占据了重要地位,这位古人,就是石曼卿。

石曼卿(994—1041),名延年,北宋著名文学家、书法家,宋州宋城县(今河南省商丘市)人。宋仁宗时曾任海州通判,在海州留下了许多历史印迹和动人传说。

石室春风

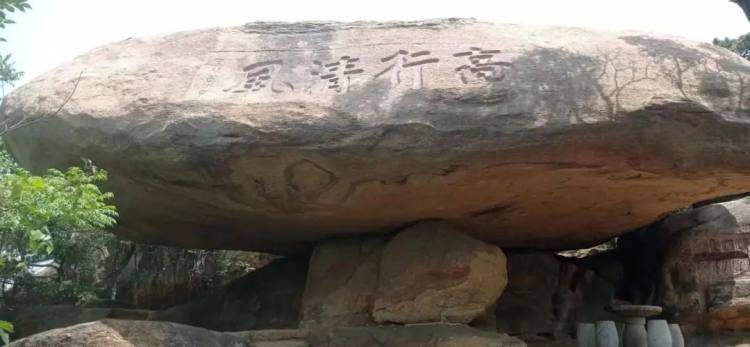

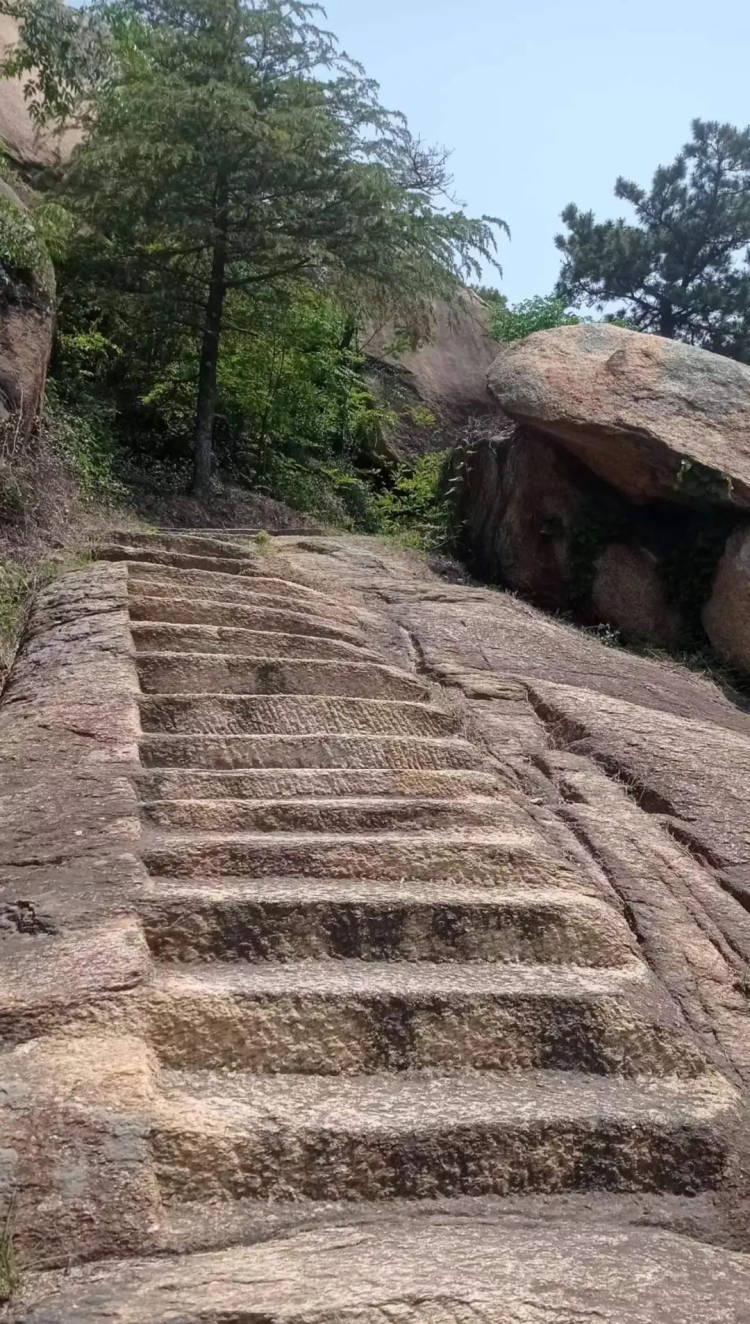

石棚山离海州古城不远,怪石嶙峋,别具特色,因一巨石如若石棚而得名。

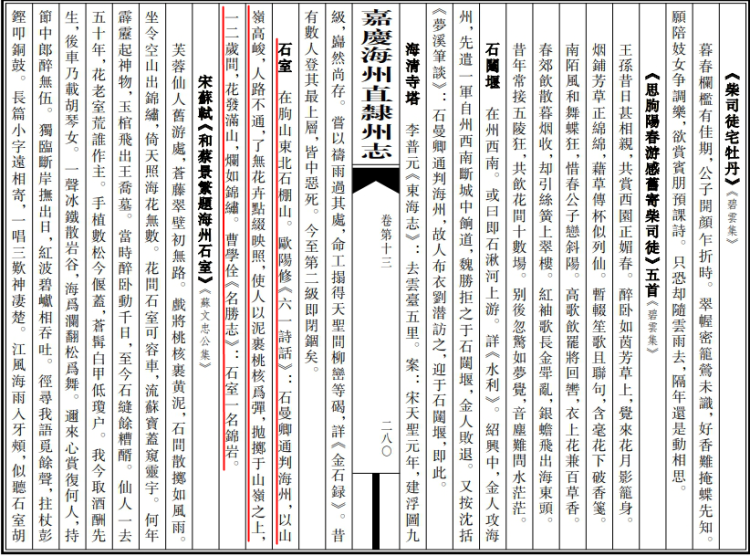

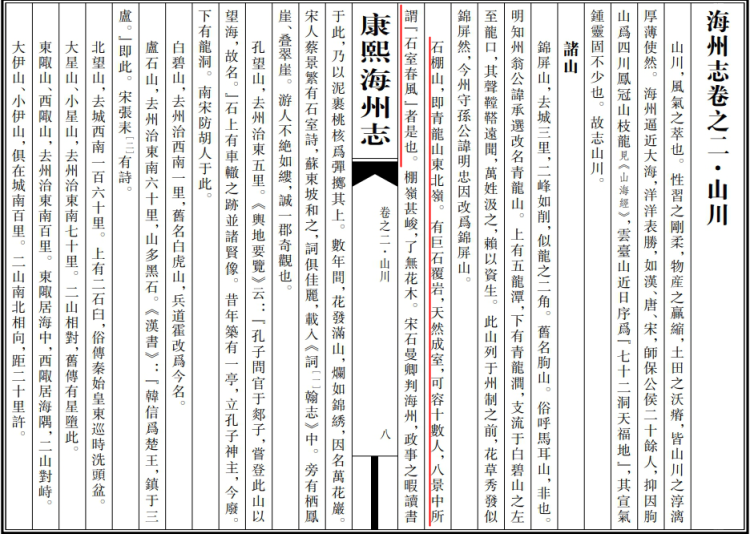

明《隆庆海州志》:石棚山“有巨石覆岩上,下石室可容十数人。”

清《嘉庆海州直隶州志》:“石棚山有巨石覆压岩上如棚,因名。”“一名万花岩,又名锦岩山。”

石曼卿任职海州期间,公务闲暇常游览风景,踏巡山水,并独好石棚山,眼见山上石岩磊磊,缺少花卉点缀,石曼卿便让人将泥丸裹桃核以弹弓漫山抛掷,桃核连同泥土嵌入石缝,慢慢生根、发芽、成长。两年后,花发满山,石棚山也渐渐万物繁茂,一派勃然生机,恍如人间仙境。

《嘉庆海州直隶州志》:“山岭高峻,人路不通,了无花卉点缀映照,使人以泥裹桃核为弹,拋掷于山岭之上。一二岁间,花发满山,烂如锦绣。”

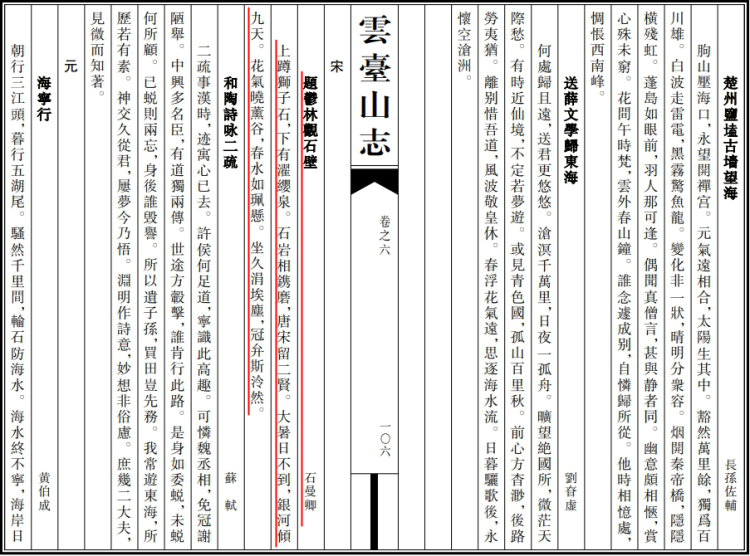

北宋熙宁七年(1074),一代文豪苏东坡路过海州,因仰慕比自己大43岁的石曼卿,专门登临石棚山凭吊怀古并写下千古名篇《和蔡景繁题海州石室》。

《和蔡景繁题海州石室》(节选)

宋•苏轼

芙蓉仙人旧游处,苍藤翠壁初无路。

戏将桃核裹黄泥,石间散掷如风雨。

坐令空山出锦绣,倚天照海花无数。

花间石室可容车,流苏宝盖窥灵宇。

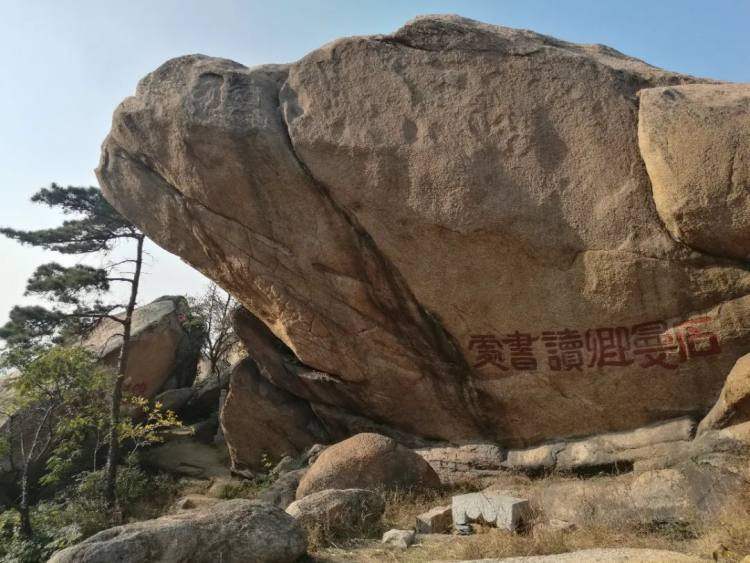

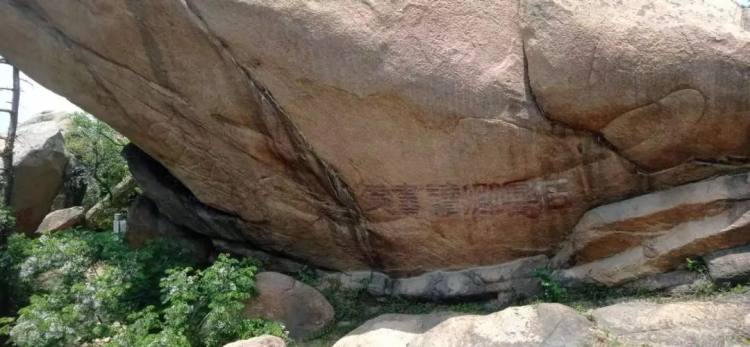

石棚山下有一块巨大招崖石,石壁斜出,避风遮阳。相传石曼卿常在此读书会友、饮酒作诗,此处留有明代题刻“石曼卿读书处”。作为连云港最有名的“书房”,吸引了海内外无数文人墨客,“游人不绝如缕,诚一郡奇观也”。

《隆庆海州志•朐阳八景》:“石室春风霭气浓”

《康熙海州志》:“八景中所谓‘石室春风’者是也”

独对春风

李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。——唐·杜甫《饮中八仙歌》

相逢且莫推辞醉,听唱阳关第四声。——唐·白居易《对酒五首》

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。——宋·苏轼《临江仙·夜饮东坡醒复醉》

与历史上诸多文人墨客一样,石曼卿对酒也有一种发自内心的喜好。宋史记载,其与刘潜在王氏酒楼饮酒,两人整天一言不发,只是饮酒吃菜,直到傍晚,两人面无酒色,作揖而别。次日,城中皆传王氏酒楼来了两位仙人。

《宋史•石延年传》:“延年喜剧饮,尝与刘潜造王氏酒楼对饮,终日不交一言。王氏怪其饮多,以为非常人,益奉美酒肴果,二人饮啖自若,至夕无酒色,相揖而去。明日,都下传王氏酒楼有二仙来饮,已乃知刘、石也。”

石曼卿豪放旷达,通明洒脱。相传其酒量惊人,千杯不醉,且常有荒诞之举。据宋沈括《梦溪笔谈》记载,刘潜到访海州,石曼卿与其船中相聚,两人喝到半夜美酒欲竭但兴致未尽,石曼卿“顾船中有醋斗余”,就取来倒入酒中。次日天明,酒和醋都被两人喝得干干净净,宋张舜民《画墁录》记录了石曼卿种种别出心裁的饮酒之法。

鳖饮:以席裹身,伸出脖子喝一口酒,再将脖子缩回去。

囚饮:披头散发,赤脚光足,戴上枷具,像囚犯一样饮酒。

鹤饮:张臂攀爬高树之上,再下来饮酒,形同鹤翔。

鬼饮:夜不点灯,不言不语,人藏之秘处,忽出饮酒,令人如遇鬼魅。

……

石曼卿数次科举考试皆落第,相传第三次落榜后,见未中者皆垂头丧气,他哈哈大笑,尽兴狂饮,自言“仰天大笑出门去,独对春风舞一场”。

偶成

宋﹒石曼卿

年去年来来去忙,

为他人做嫁衣裳。

仰天大笑出门去,

独对春风舞一场。

石曼卿如李白一般,身上散发出浓郁的浪漫主义色彩。从饮酒可以看出其不拘泥于礼法,不累于世人目光。宋代文学家范仲淹《祭石学士文》评价:“曼卿之心,浩然无机。天地一醉,万物同归。”

希世之人

石曼卿才华横溢,诗书两绝,与同一时代的范仲淹为至交好友。范仲淹评价:“曼卿之诗,气豪而奇。大爱杜甫,酷能似之。曼卿之笔,颜筋柳骨。散落人间,实为神物。”颜真卿、柳公权均为唐代著名书法家,造诣深厚,世所楷模,以两位绝世书法大家的“筋”与“骨”,称谓石曼卿的书法足见其功底造诣已趋出神入化之境地。

欧阳修《六一诗话》:石曼卿工书,笔画遒劲,体兼颜柳。

苏轼《东坡集》:曼卿大字,愈大愈奇。

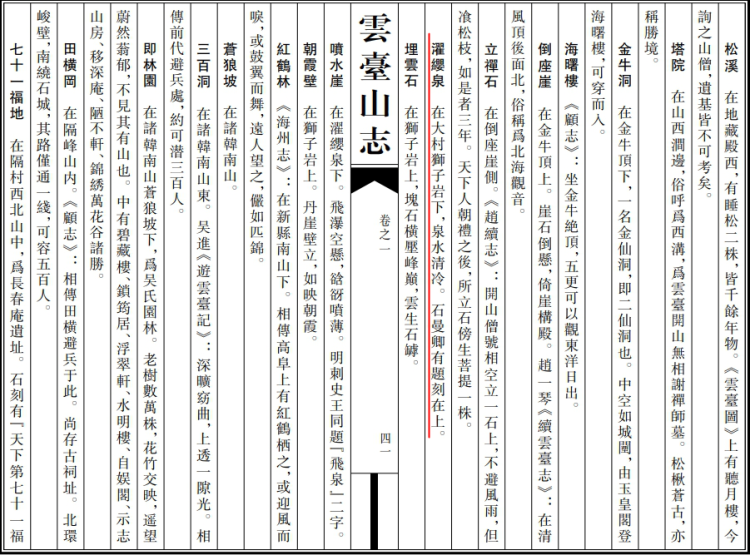

今郁林观石刻群西涧边崖石上,有“濯缨泉”三个大字题刻,据清崔应阶《云台山志》记载,此刻石为北宋石曼卿所题。

石曼卿“为文劲健,于诗最工而善书”。“作诗几百篇,锦组联琼琚。时时出险语,意外研精麤。穷奇变云烟,搜怪蟠蛟鱼。”——欧阳修《哭曼卿》

北宋思想家、“泰山学派”创始人石介称石曼卿为“诗豪”,评价其“身虽埋黄泉,诗名长如冰”,“曼卿苟不死,其才堪股肱”,石介在其诗集《徂徕集》序言中写道“曼卿姿宇轩豁,遇事辄咏,前后所为不可计”,梅尧臣赞赏他的诗“星斗交垂光,昭昭不可挹”,石曼卿著有《石曼卿诗集》,收录诗歌三百余首,现存世四十余首,另有后人点校辑补的诗作多首。

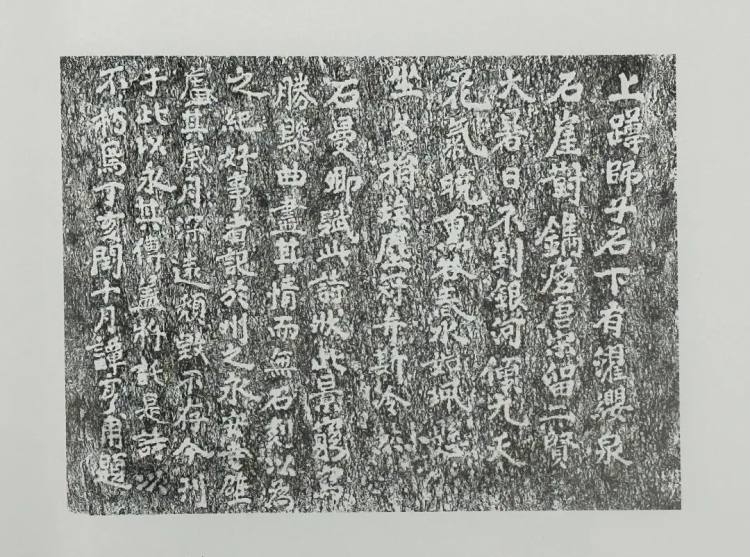

石曼卿曾赴郁林观游玩,为“神奇浪漫之都”连云港留下一首珍贵的五言律诗,刻于郁林观“祖无择三言诗”左侧崖面,诗中将郁林观及狮子岩、濯缨泉、石刻、飞泉等景观一一呈现在世人眼前,自然风物与诗人感怀相融,人文景观与名士精神互映,写出了宛若仙境的人间美景。

东海郁林观

宋﹒石曼卿

上蹲狮子石,下有濯缨泉。

石崖对镌磨,唐宋留二贤。

大暑日不到,银河倾九天。

花气晓熏谷,春水如珮悬。

坐久捐埃尘,冠弁斯泠然。

石曼卿才华在北宋即被世人称道,同时代的范仲淹、欧阳修、苏轼是其好友或“粉丝”,范仲淹称其为“希世之人”,梅尧臣、苏舜钦、石介等给予其高度评价,石曼卿宦游海州、挥洒文思,为连云港积淀了文化底蕴,更为这座山海之城注入了浪漫气息。

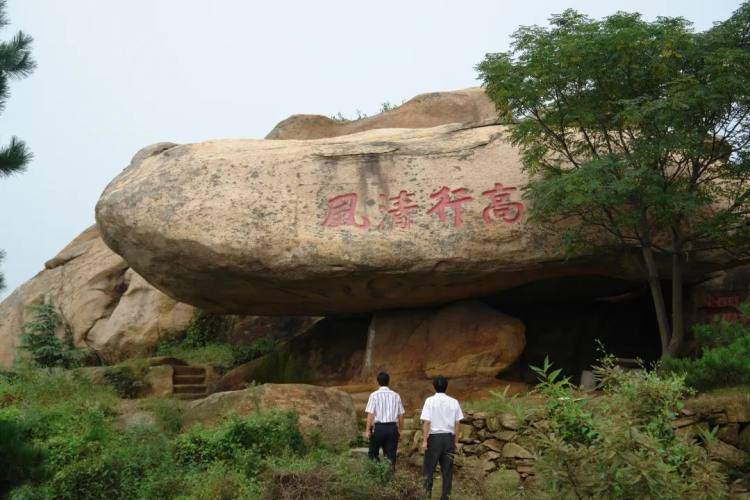

高行清风

回望石曼卿的人生和仕途,“真宗录二举进士,以为三班奉职”,先后任金乡知县、海州通判、大理寺丞,馆阁校勘、太子中允、登闻鼓院等官职。“为人跌宕任气节,读书通大略”,为官清廉爱民,护佑一方,“有治名”任金乡县知县政绩卓著,朝廷专门赐给他三品以下、五品以上官员穿着的官服“绯袍银鱼袋”。

石曼卿心怀国事,兼具谋略。曾上书朝廷谓承平日久,“天下不识战三十余年”,建议加强边境戍守防备,提出临敌之兵不宜“勇怯相杂”,意指若胆小的望敌而逃,则会冲乱本军阵营,那么勇敢的军士也无法列阵而战,整个形势将溃不成军,只有招募勇猛且有胆量的人,战场上个个奋勇当先,才能取得胜利。

欧阳修《归田录》记载,“石曼卿磊落奇才,知名当世”,石曼卿到海州任通判,在海州老百姓口中官声斐然,《隆庆海州志》称之“廉能有为,吏民悦服”。

宋仁宗康定二年(1041)二月四日,石曼卿英年早逝,卒于京师汴京,享年四十七岁。相传死后还有故人曾看到他,石曼卿说我现是芙蓉城主人,邀请故人同去游玩,但未能如愿。

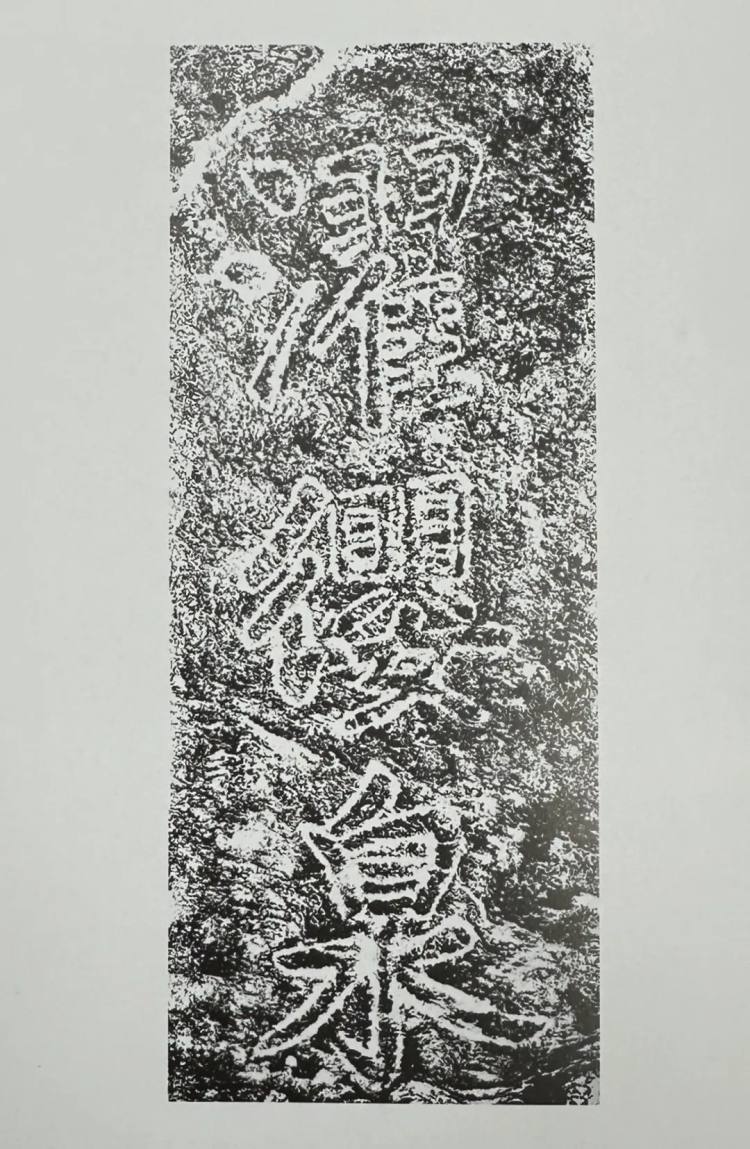

石曼卿才华横溢,品行高洁,生性豁达,谐趣幽默,其动人的故事传说一直为海州老百姓,口口相传、津津乐道,千百年来为后人所景仰、缅怀。明嘉靖年间,海州知州王同游览石棚山,题勒“高行清风”于石棚门楣之上,字形舒展,飘逸有神,落款“中泉王同”“为石公曼卿书”,是连云港书法题刻的上乘佳品。

清诗人戴易有感于石曼卿,才华卓然,气节不凡,作七律诗题刻于“芙蓉洞”侧山岩之上,一片寒云覆石棚,空岩花草孰知名?何当自有山川后,千古唯闻石曼卿。

石曼卿的浪漫情怀,凸显了连云港古往今来的浪漫气质,他的品行才情已经融入这片土地,闪耀于历史的长河。

关于港城文脉

习近平总书记指出,一个城市的历史遗迹、文化古迹、人文底蕴,是城市生命的一部分。作为一座从神话中走来的城市,连云港有着独特西游文化、山海丝路文化、淮盐文化等地方文化,绽放着绚丽的人文风采。连云港报业传媒集团、连云港市地方志办公室、连云港市文化广电和旅游局、海州区委宣传部联合策划推出《港城文脉》专栏,在连云港发布、今日海州同步推送,邀请文史专家,通过图文、视频等形式,生动展现港城人文底蕴,让用户深入了解港城历史文化,更好地传承港城文脉。

原标题:流传千年!连云港最有名的“书房”在此!

还没评论 快来说两句