据中新社消息,2024年5月到12月约半年时间,23岁的女大学生小盼(化名)将妈妈放在她那里的近200万元全部打赏给某女团直播间,家人对此完全不知情。小盼称,在PK气氛的烘托下,她不断加大打赏金额。当小盼意识到自己的行为可能带来的后果时,发现退款过程远比充值打赏时要复杂得多。有法律专家对此事进行了分析,认为小盼的打赏行为在法律上可能被视为有效的赠与行为,因此通常不可撤销。

此事其实并非第一次曝出,近年来由于媒体的关注和报道,冲上热搜之后才广为人知。值得注意的是,相较于以往“未成年人大额打赏”所引发的一边倒式舆情,网友关于此事的评价显然复杂得多。其中,有震惊于当事人“出手阔绰,挥霍无度”的,也有强调“成年人对自己行为负责”的理智派。当然,同情的情绪、锐利的剖析,同样没有在这场舆论热潮中缺席……整个事件的来龙去脉简单至极,而坦诚地说,其中的权属关系、责任界定,原本也不该有太多争议。

关于直播打赏行为的定性,法学界一直分为两派,也即赠与说和消费说。所谓“赠与说”,合乎经验理性和常识判断,很多理论法学学者都持这一观点。但在司法实践层面,却呈现出了明显的偏向“消费说”的倾向。在一些案例判决中,不少地方的法院都表达了共识性判断。也即,认定观众通过打赏主播以获取或追求精神层面的满足感。因此,将“打赏”行为归入购买服务范畴。应该说,这一论断,是高度契合直播业态的,展现了司法的洞察力与公允立场。

用户通过使用虚拟道具等方式“打赏”,获得了额外的视听效果,享受到了一系列增值服务,收到主播诸如言语、表情、文字、动作等维度的正向情绪反馈,诸如此类。至此,整个消费的过程就已完成,消费的结果就已固定。从本质上说,这也是一个履行服务合同的过程,双方当事者相互承担对等义务。只不过,这种消费体验,是即时性的、主观化的、非实物化的,第三方未必能理解,更不要说感同身受了。

法律层面的事,很明确。情感层面的事,说不清。小盼通过“直播打赏”消费掉百余万元,这是家长万万想不到、接受不了的。这种“不可理喻”的心境,与其说是对“直播文化”“打赏消费”的猜疑,不如说是不同代际间认知观念、消费偏好、生活方式巨大隔阂的具象化。从某种意义上说,这其实不是孤例。比如说,氪金打游戏、虚拟情绪产品、网红打卡文化等等,往往也是新世代玩得欢、父母们满脸懵圈——并不是说后者不认可,前者的此类消费就不成立。

23岁的大学生,已是完全民事行为能力人,拥有经济支配自由。经济支配自由,意味着其有权花钱消费。但终究,经济支配自由不等同于经济独立、经济理性,家长们还是应该本着尽职负责的原则,对成年了的子女,多些事前的消费引导和财务纪律的培养,而不是草率地将巨款所托非人,待花掉之后才追悔莫及。保护好孩子,家长们固然需要必要的经济约束,但更重要的,或许还是让之学会自己对自己负责。

文/张强

(本文仅代表作者观点,不代表上游新闻立场)

编辑:吴嘉雯 责编:陈晶晶 审核:毛丹

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请 联系上游 。

-

385公里/小时!渝厦高铁重庆东至黔江段跑出最高测试速度

上游新闻 2025-03-22 19:03:10 2图

2图 -

特朗普再斥传闻:不想与中国发生潜在战争

环球网 2025-03-22 18:51:02 2图

2图 -

水与生命共存!游客点赞上游新闻“世界水日”志愿活动

上游新闻 2025-03-22 17:35:09 3图

3图 -

领证不用再回老家了!民政部将施行婚姻登记“全国通办”

央视新闻 2025-03-22 17:20:49

-

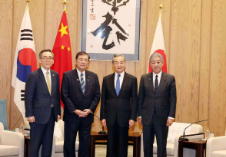

王毅:中日韩有必要、也有责任进一步加强沟通

新华社 2025-03-22 17:19:45

-

食品柜出现老鼠,杨国福致歉:涉事门店下架销毁全部食材,停业整改

上游新闻综合 2025-03-22 17:18:48 1图

1图 -

美军第六代战斗机F-47到底什么来头

新华社 2025-03-22 16:43:20

-

曾高考16次只为上清华,36岁唐尚珺再谈清华梦:不知道还有没有机会

九派新闻 2025-03-22 16:33:47 2图

2图 -

拒绝马克龙提议?泽连斯基:联合国不能替代伙伴国在乌维和

澎湃新闻 2025-03-22 16:09:01 1图

1图 -

著名演员高英逝世,曾参演《人民的名义》等作品

澎湃新闻 2025-03-22 15:37:20 1图

1图 -

特朗普政府“交易外交”陷入僵局

新华社 2025-03-22 15:32:08 4图

4图 -

普京曾在特朗普遭枪击后去教堂为他祈祷?美特使:特朗普很感动

青蜂侠 2025-03-22 14:59:45