文史丨200多万年前的“祖先”巫山猿人,是如何被唤醒的?

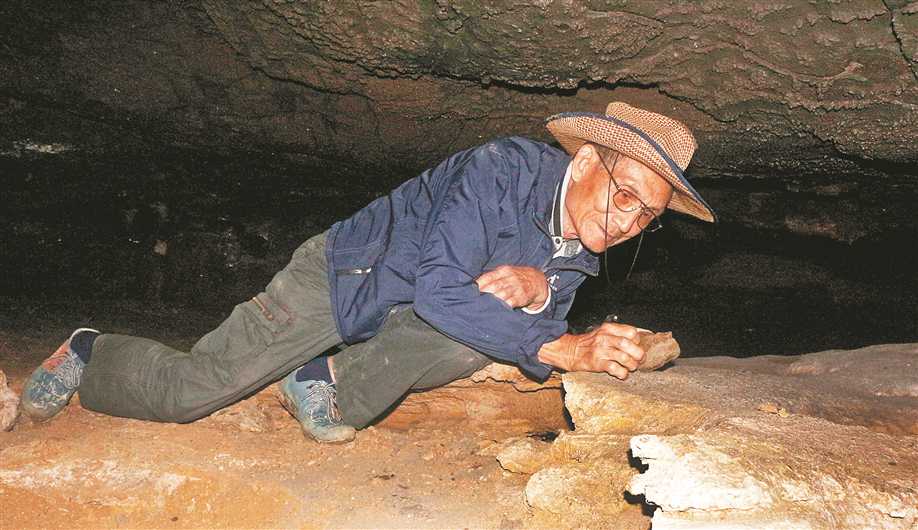

古人类学家黄万波

编者按

时光缱绻,葳蕤生香。念兹在兹,一往情深。以亲历者的视角,打捞城市记忆,传承历史文脉,讲述岁月往事。《重报艺文志·口述》用口述的方式,还原岁月,记录时代;让亲历、亲见、亲闻的叙述,散发真实而动人的力量。

人物名片

黄万波,1932年生于重庆忠县,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员,重庆自然博物馆特约研究员,重庆龙骨坡巫山古人类研究所所长。他曾主持或参与“巫山人”“蓝田人”“和县人”等古人类化石发掘工作,在古人类研究领域成绩斐然。其中,“巫山人”被认为是目前已知的东亚最古老的人类。曾荣获中国科学院首届竺可桢科学奖、国家自然科学三等奖、裴文中科学奖、振兴重庆争光贡献奖特别奖等。享受政府特殊贡献津贴。

上午10点,薄雾渐散,缙云山麓的重庆自然博物馆,在熹微的晨光里舒展着优美的曲线。

这是兔年新春前的一天,与著名古人类学家黄万波的采访,就约在重庆自然博物馆。我们在大门外等待,远远瞧见,广场小径上,黄老步伐稳健,快速走来。

“Glad to meet you!”他热情地握手寒暄,开口第一句竟是英语,这多少让我有些诧异。其实更让我意外的是,就在几个月前,重庆最热的夏天,这位已是鲐背之年的学者,还亲自下过发掘工地一线。细细看来,眼前的他,的确散发着不输于年轻人的奕奕神采:

一顶有些年头的泛黄的牛仔鸭舌帽,一件复古工装皮夹克,一条深海蓝牛仔裤,一双泛着光的黑皮鞋,简洁又清爽的老派学者造型,衬得他格外精神。

他个子不高,却并不显得瘦小,身材匀称,五官深邃,凹陷的眼眶里盈满智慧。他思维敏捷,语速很快,中气十足,你必须打起十分精神,才能跟上他说话的思路。

因为1985年在重庆巫山龙骨坡发现巫山猿人下颌骨化石,黄万波刷新了中国远古历史开篇,将中国史前文化向前推进100多万年。

从他毕生深耕的古人类学研究开始,聊到如今91岁的他仍怀有的宏伟心愿,我们的话题穿越数百万年,看似亘古遥远,其实又近在眼前。

1985年龙骨坡发掘现场

发现巫山猿人

把200多万年前的“祖先”唤醒

“古代的传说,如用现代严密的科学方法去检验,大都是像梦一样平凡地消逝了。但奇怪的是,这种像梦一样的传说,往往是个半醒半睡的梦,预示着真实。”

19世纪英国著名生物学家赫胥黎在其著作《类人猿的自然史》里,一开篇便道出了一个科学家朴素的信念。

于黄万波而言,倘若真有一个“半睡半醒的梦”,那么,他与她已如影随形了近70年。这个梦,关乎那些我们未曾得见,却一直活在传说和记忆里的人类“祖先”。

从1954年大学毕业进入中国科学院古脊椎动物研究室(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所前身)算起,黄万波与古人类化石打交道近70年。

近70年中,他走遍了中华大地。中国的重大古人类化石地点,几乎都留下了他考察的足迹。他和团队唤醒了陕西蓝田直立人、安徽和县直立人、重庆巫山直立人、陕西长武智人、重庆奉节智人……其中,由他主持的巫山直立人的发掘,尤其震惊了世界。

巫山猿人的首次正式发掘是在1985年,但故事的起点或许要回到更早的一甲子以前,地点也并非巫山龙骨坡,而是同在长江三峡腹地,相隔也不算太远的万州盐井沟。

“盐井沟本是个不起眼的山村,却在20世纪20年代被写入西方经典古生物学史册。因为1921-1926年,美国考古学家葛兰阶只身进入三峡腹地考察,在此发掘大批龙骨。龙骨被认为是一味中药材,其实就是哺乳动物化石。”黄万波说。

1984年夏天,在决定将古人类发掘的重点转向家乡所在的南方后,黄万波牵头,由中科院古脊椎动物所与重庆自然博物馆等单位组成联合科学考察队,第一站便去了盐井沟。

“从北京到重庆,到万州,再从万州坐小船溯长江而上,下船搭大卡车,一路辗转到了盐井沟。我坚信,既然1926年葛兰阶能挖到那么多化石,我们也能有收获。”

他们在盐井沟平坝老屋苞找到一处石灰岩裂隙,并发掘出多种哺乳动物化石,其中最令人兴奋的是一副完整的巴氏大熊猫骨架。“但是,这距我们的初衷——寻找人类化石,还很远。于是,我们继续往东至四川东大门巫山县。当地一位领导说,你们考察溶洞找龙骨,就我所知,江南的庙宇镇有个龙洞。”

考察队乘着卡车,冒着大雨在泥巴路颠簸2个多小时,到了巫山庙宇镇。

“龙洞是当地一景。然而,尽管洞里兽骨堆积物很多,却时代太晚,非我所求。很多闻讯而来的当地人在洞口围观,其中一位当地医生说,你们在这挖的不是龙骨。我说,那真龙骨在哪?他往东坡一指,那个山坡咧,他十分热情,边说边带我们过去。”

那是一片肥沃的苞谷地,苞谷长势喜人,地里随处可见灰白色骨渣。黄万波随手捡了几块,略加辨认,心跳顿时加快,“回想起来,的的确确,就像拿着出海的珍珠一样,沉甸甸的。”

为什么?“从形态特征判断,那些骨头渣里有绝灭的鬣狗、剑齿虎、乳齿象等化石,我初步判定:年代属早更新世,距今大约150—200万年前。后来听说,山坡的龙骨是上世纪初当地农民大量开采后留下的渣子,完好的东西都卖给供销社或中药铺了。于是我们连夜赶去找,好家伙,一大筐全是化石,甚至有保存完好的象牙,以及爪兽、貘等的牙齿。当时学术界从没揭示过,在三峡腹地有早更新世的动物化石。我感觉到这地方有戏,可作为定点发掘。后来为研究方便,便将此地命名为‘龙骨坡’。”

1985年秋天,正式发掘开始。一个晴朗的日子,午休时分,黄万波从队员初步分类的化石里找到一颗比蚕豆稍大的牙齿。“最后判断是巨猿牙齿。这意味着巨猿的分布从湖北建始县到了长江边,考虑到建始同时发现过巨猿和猿人化石,那就说明二者可以同时生活在一个生态圈,那么,龙骨坡会不会也一样,既发现巨猿又发现猿人化石呢?”

他索性放弃午休,早早来到发掘现场察看。在其中一个方格里,有块像下颌骨的东西。“我用剔针轻轻地剔,牙面露出来了,像灵长类!但牙面黏附的土太多,于是用棉花蘸水慢慢清理,可以认定这是一个残破的左侧下颌骨附带两个牙齿的灵长类化石。由于牙齿和牙床形态特征独特,一时难于定性,便暂时保存起来。”

直到1986年10月,考察队在龙骨坡找到一枚形态与现代人一样的古人类上门齿化石,引发黄万波再次观察那一小段灵长类下颌骨。他反复比较,尤其考虑到在同一地点还发现了石器以及大量早更新世早期哺乳动物化石,于是推测其年代为距今200多万年前的古人类化石。

结合同一时期发现的116件乳齿象、鬛狗、剑齿虎、祖鹿等哺乳动物化石,以及两件石器,他进一步认定,这些牙齿化石为距今200多万年前的古人类化石。

震撼!在中国重庆巫山龙骨坡遗址,发现了距今200多万年前的古人类化石和旧石器文化。美国《科学》杂志评论称,这一发现改变了人类演化史。因为此前,国外学术界公认人类起源于非洲,且来到亚洲的历史仅几十万年。由此,不但东亚人类演化历史得以向前推进100多万年,非洲单一起源说也面临挑战。

“仍有一些专家质疑巫山人究竟是猿还是人,因为第一次发掘只找到两件石器。”黄万波坦言,为了获取更多证据,在接下来的30来年里,考察队3次重返龙骨坡,还邀请法国专家合作,“现在已发现石器千余件,从材料来说,算丰富了。”

“再退一步说吧,如果最后找到了头盖骨,鉴定是古猿,那也很了不起,意义就更大了!”黄万波开心地笑道,一脸纯真,“那说明200多万年前,东亚的古猿就会制作石器了!这不又刷新人类历史了吗?那很可能推翻直立人才是人的观点,因为这种‘古猿’行为的出现也可称为人了!所以,不管将来有什么新材料带来变化,龙骨坡的科学价值也不会打折半分。”

巫山猿人下颌骨残块化石

幸会老先生们

言传身教引领一生的旅程

22岁时,黄万波做梦也没有想到,自己将走上古人类学研究之路,这一生会钻了近2000个山洞,会寻找那么多的人骨、兽骨,会跟无数的远古魂灵打交道。他更没想到的是,自己何其有幸,在这条路的起点,便得到裴文中等一大批著名学者亲炙。

“1954年,我从长春地质学院勘探专业毕业。我们这批学生是为新中国建设亟需的地质勘探事业培养人才,毕业主要是去大西北一线为国家找煤、找油。毕业后呢,我和三四十个同学一起到了北京等待分配,等了两天吧,大家都陆续分走了,去了一线生产单位,就剩我一个了,我急了,这时人事突然通知我分配到中科院古脊椎动物研究室,我愣了。”

22岁的黄万波成了班里唯一一个分配到中科院的人。“搁现在,毕业留京多令人羡慕啊,但当时大家都拼命想去祖国最需要的地方奉献青春,所以不但我愣了,同学们得知消息也纳闷,开起我的玩笑,‘你怎么去中科院啦?将来就成老学究啦!’”

古脊椎动物研究室在地安门二道桥,黄万波到达时已是当天下午4点多,北方的天色暗得早,加上人生地不熟,他沿着二道桥一带的小胡同上上下下走了好几趟才找到。

传达室同志告诉黄万波,天晚了不能去集体宿舍,只能留宿大院。睡哪儿呢?这位同志指着东房说,这是吴汝康先生办公室,他在大连医学院工作,每年假期来这里做研究,目前他还没有来,今晚可在他的办公室留宿。

“我边听边点头,尔后走进一看,房间整齐、干净。床上用品齐全,稍做整理便可入睡。”黄万波停了停,笑道,“说来惭愧,那时我连吴汝康先生是谁都不晓得(笔者注:吴先生是我国古人类学奠基人之一,时任兼职研究员,后曾任中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副所长。)。至于工作内涵更毫无头绪,就连古脊椎动物研究室也是头一次听说。我想,一张白纸好绘画,不懂就不懂吧,那就一切从头学吧!”

精神上虽有了从头学起的准备,但在现实中,黄万波报到当晚就见识了古人类学的“下马威”。“那天我怎么也睡不着,翻来覆去地瞧着天花板,不觉快11点了,干脆坐起来看书。看了一会儿,觉得房间有蛐蛐叫,我打量了下四周,没有发现什么,调头来拉开床头的标本柜想随便看看。这一拉,可吓坏我了!拉出抽屉的刹那,一股霉味扑面而来,更令人不寒而栗的是,抽屉里满是骷髅!那种感受和滋味无法用语言来表达。”

回忆这段经历时,黄万波笑得像个孩子,眼睛都眯成了缝,“这事儿说起来让人笑话,但对我来说却是进入社会、进入古人类学的第一课。在后来的岁月里,每当拿着人类化石标本与现代人头骨对比之时,那令人不寒而栗的骷髅似乎总在提醒我,尘归尘,土归土,等你上了天堂,也会变成这个模样,因为我们都是人类演化最后阶段的晚期智人,都一样。”

中科院古脊椎动物研究室是我国第一个古脊椎动物学、古人类学研究的独立机构。黄万波记得,初到研究室时,那里聚集了杨钟健、裴文中、贾兰坡、周明镇等一流名家。“慢慢地,我才知道这些先生有多了不起。裴文中先生是我的指导老师,他曾在1929年12月发现了第一个北京猿人头盖骨,我从1954年追随先生,一直到1958年。”

在研究室期间,黄万波办公的小屋,就挨着裴文中先生办公室。裴先生当年50岁出头,从年纪来说正是黄万波父辈。他们朝夕相处,彼此了解。“虽然我主要是研究哺乳动物化石,但受裴先生潜移默化的影响,也对古人类化石颇感兴趣,有志于古人类学研究。”

裴先生是个闲不住的人,哪怕午休时也要找点事做。稍有空闲,就各个房间走走,时不时地闲谈几句,关心大伙儿的生活和工作。“可能我后来养成的午休时找点事儿做的习惯,就跟裴先生有关,那枚在龙骨坡发现的牙齿化石,就是午休时闲不住的成果嘛。”黄万波笑说。

裴先生尤其关心青年人学习。“他曾多次给我们讲解哺乳动物化石的鉴别,特别是食肉类动物的牙齿,例如鬣狗的裂齿,怎么样依其不同的特征区别出不同时代的属种来。为了让我更好地掌握脊椎动物学的基础知识,他鼓励我去他母校北京大学生物系学习比较解剖学。他还要我加强外语学习,我找到一位从美国回国的老太太,她教我外国教材《Essential English》。现在回想起来,这段学习对我的事业起到了至关重要的作用,我永远也不会忘记裴先生对我的指点。”

性格外向的裴先生常常谈笑风生。“记得我们去河南新蔡考察,考察结束要赶火车回北京。那个年代的乡下,唯一的交通工具就是牛拉车。火车是早上7点,我们得凌晨出发才能赶上。我们请示裴先生,凌晨起程,您看咋办?他答,可以,跟着月亮走吧。没走多远,先生打起瞌睡来。路面颠簸厉害,翻滚在所难免,于是我想了个馊主意,把裴先生捆绑在车上。大伙儿默许了,一起借用车夫的麻绳,把先生捆好了。先生睡得很熟,居然毫不知情。一觉醒来,天已大亮,他见状喝问谁干的?大伙儿低头不语,他再次问道,谁干的?有人答,我们干的!后来一位大哥向先生解释了捆绑的缘由,先生听后指着我,是你的点子吧!大伙哈哈大笑。”

当然,裴先生也有严厉的时候。“广西考察时,先生会隔周亲自检查我的笔记本。我被先生狠狠批评过,心里很难受。先生说,第一次第二次教了你,第三次怎么还改不过来?该打!现在,我的上百本笔记本都保存得很好,我画的野外地质图都严格按照裴先生要求来做。”

黄万波感慨连连,“裴先生那一辈学者,待我们真是亦师亦父,我老家在山高地远的重庆忠县,过年回家一趟非常困难,每逢春节,裴先生就叫我去他家团圆,他家两儿两女,非常热闹。还有贾兰坡先生、刘东生先生等等,几十年来我们感情都很好。”

“我能找到龙骨坡,大方向来说也是受了裴先生的启发。早在60年多前,裴先生就曾提出:我们现称北京猿人(即北京直立人)是我们的老祖宗,但北京猿人的老祖宗又在哪里呢?我觉得根据长江地区的情况看,北京猿人的老祖宗,应到鄂西、长江三峡一带去找,因这一带多石灰岩山洞,适合于远古人类居住。”黄万波深情地说,“没有裴先生,或许就没有现在的我。”

在周口店猿人洞,黄万波(左)认真听裴文中(右)讲解,中间为袁振新

鲐背之年的宏愿

“我要找到第二个‘龙骨坡’”

从1954年至今,黄万波在古人类研究之路上已前行了近70年。鲐背之年遥遥回望,漫长的人生路上,他几乎出现在新中国成立以来许多重要的古人类考古发掘现场。

他甚至还不辞辛苦,去东非大裂谷跑了好几千公里,考察过非洲的古人类发掘。“在非洲跑了3000多公里,我就想知道人类的非洲起源说为什么立得住。原来,人家发现的人类化石,从600万年前到10万年前清清楚楚,一个系列下来就没断过。这让我意识到,我所持有的人类起源或许在东非和亚洲都有的观点,至少目前来看,亚洲部分年代缺失太大了。我国最早的是800万年前的禄丰古猿,接下来到200多万年前的巫山猿人,这中间缺失了600万年的材料。所以,虽然我国的古人类研究现在水平比较高了,无论形态学还是DNA测定等都做得非常好了,但关键的材料——古人类化石缺乏,我们期待的亚洲起源说,就难以支撑。”

其实,就在2015年至今黄万波被重庆自然博物馆聘用期间,根据收到的线索,他亲自前往重庆丰都、彭水、武隆等地深山参加野外考察、发掘,前后好几趟。其中最为重要的是在丰都犀牛洞发现了4万年前的智人化石,这是他在重庆地区发现的第3个人类化石地点。

旅途劳顿,天气炎热,一定很辛苦吧?黄万波笑着摇摇头,“路上是有点热,但到了洞里就凉快了呀,再说我现在上工地,挖肯定挖不动了,主要是现场指导作业,也谈不上辛苦。其实我还是更想到野外去,欣赏祖国大好河山的同时,只要到了目的地,就会有所收获。”

古人类学于20世纪20年代经西方传入我国,1929年北京猿人第一个头盖骨发现,标志着我国古人类学研究翻开新的一页。但有种说法,直到吴新智院士于1998年提出东亚地区古人类演化模式的新假说“连续进化附带杂交”,中国古人类学研究才进入世界先进行列,此时距1929年已经逾一甲子,为何中国古人类学研究发展如此缓慢?

“主要还是缺化石材料啊,放眼世界,材料丰富自然研究成果就多,进步就快了。”黄万波叹口气,认真地说,“前面说了,我国古人类研究存在600万年的材料缺失,找到这些材料对于中华文明相当重要,它能证明我们的文明是连续的。”

“如果能再年轻20岁,我一定亲自去野外,不信找不到材料!”说这话时,黄万波有些激动,捏了捏拳头,眼里放着光,“禄丰古猿是在煤矿里找到的,吴新智先生戏称,巫山猿人是禄丰古猿的孙子,好吧,孙子和爷爷都有了,那儿子在哪儿?不可能去非洲吧。我们需要找的就是儿子,它一定在中国。大致地点,有,分布地层,也有,我们缺什么?缺的就是找东西的人!我们必须想办法找。试试国际协作如何?”

资料记载,裴文中先生自北大地质系毕业,一度也曾对古人类学发掘深感无趣,直到因为发现北京猿人头盖骨,彻底改写了学术命运。而黄万波也是地质勘探专业出身,直到50多岁发现巫山猿人才迎来学术生命的高光时刻。这是否也是一种命定的巧合?

“这个事情,其实我还没有想过……但我跟裴先生还是不太一样,头盖骨发现后,裴先生得到去法国留学的机会,拿了博士回国,后来成了我国古人类学的奠基者之一。我这点成绩嘛,完全没法比……”他说。

他永远记得,改革开放,万象更新之时,75岁高龄的裴先生曾豪情万丈地宣称,要把75岁当成57岁来过,裴老当年还奔赴山西雁北野外发掘一线,亲自指导工作。“所以我希望,91岁了也还能当成19岁来过,我手上还有很多工作,我还要找到第二个‘龙骨坡’!”

找到第二个“龙骨坡”是玩笑吗?有眉目了吗?

他笑而不答,旋即又郑重表示,“现在有个大事必须办成。目前,龙骨坡化石发掘了四次,但保存分散,没有集中研究。我们急切地希望进行汇总的系统研究,无论人类化石、动物化石还是石器,都需要集中找专家,分批分类研究,要出版论文集,以及从我第一次去发掘时拍摄的照片,都要集中出版。等到2025年,巫山猿人发现40周年时,系列图书争取问世,我们把国内外学者都请来,对这段历史进行回望,我觉得这个很有意义。我想在有生之年做起来,这是我这一生的一个重要交代,差不多这一生也就圆满了……”

对于事业,黄万波热情似火,这火燃烧了近70年,势头未减。“从分配工作至今,受裴先生影响,我只要有时间有精力,就去野外找化石。以前有些同事5点多钟到点收工,我倒也不是说别人工作态度不好,更不是自我表扬,但我就喜欢像裴先生那样没事儿拿着锤子敲敲看看。”

敲了一辈子,您从来没有无聊过吗?我问。是啊,你不知道,找到一个好东西的心情,比吃红烧肉还舒服咧!他说。为什么是红烧肉啊?我问。因为我从小就爱吃啊。他又是哈哈一笑。

黄万波一生钻了近2000个洞穴考古

(图片由黄万波、重庆自然博物馆提供)

编辑:朱阳夏

责编:陈泰湧

审核:冯飞