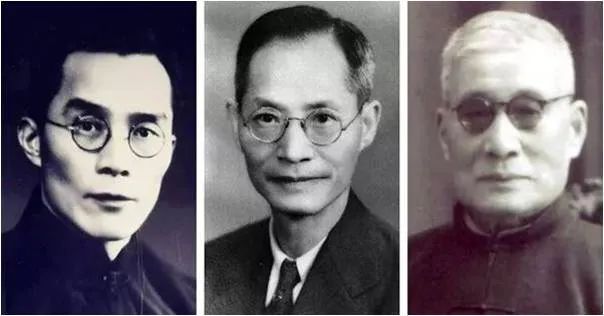

提及西南联大的成就和精神,人们首先想到的是清华梅贻琦、北大蒋梦麟、南开张伯苓三位校长。三校长的成绩固然为人称道,然就维系西南联大日常运转而言,三校长只是名义上的“船长”,而郑天挺先生才是真正的掌舵人。联大成立之初,张伯苓用天津话对蒋梦麟说:“我的表,你带着。”意思是委托蒋代表自己履行联大职责。蒋梦麟经常待在重庆,对年轻的梅贻琦说:“联大校务还请月涵先生多负责。”而且蒋梦麟不负责联大具体事务,喜欢说“在联大我不管就是管”;梅贻琦则穿梭于重庆与昆明,对于联大内部的细枝末节,实际上也甚少插手。

西南联大时期的郑天挺 源自北京大学新闻网

1940年后,郑天挺以北大秘书长兼任联大总务长,全面负责北大及联大的财政、人事、庶务等琐碎日常工作,遇到重大事务,郑天挺才会请教梅贻琦、蒋梦麟两位校长,或者提请校常委会决议。郑天挺担任北大秘书长18年,西南联大总务长6年,尽管不属于外界所认为的决策者和领导人,却是北大和联大名副其实的“总管”。然而,郑天挺从未走到聚光灯下,只留下一个模糊的轮廓,他为西南联大所做的努力被长期忽略了。

作为“北大舵手”的郑天挺

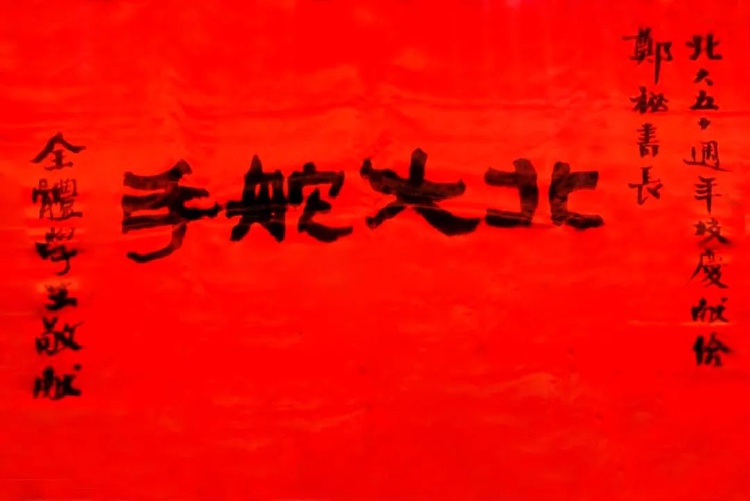

1948年12月17日,这一天是北京大学50周年校庆纪念日。在北大校庆纪念会上,学生自治会以全体学生名义向郑天挺赠送了一面红绸墨字的锦旗,锦旗上款书“北大五十周年校庆献给郑秘书长”,中心位置绣有“北大舵手”四个大字,落款为“全体学生敬献”。学生同时附上一封致“敬爱的郑秘书长”信函:“在炮火连天中,面对着艰险的局面,您倔强地坚守自己的岗位,维护学校秩序,保障同学生活、安全和学习……您这种爱护学校,爱护同学,临难不苟的精神,是无上光荣的,你为维护祖国文化尽了最大的努力。全北大同学不会忘记您,全中国人民不会忘记您,全中国后代子孙也不会忘记您。”(《北京大学史料》第4卷)对于郑天挺而言,再没有比这更温暖的礼物了。这面“北大舵手”锦旗,就是对他多年来兢兢业业、勤恳治校的深情回馈。

“北大舵手”锦旗 源自北京大学新闻网

1999年,在郑天挺百年诞辰纪念会上,北京大学副校长何芳川说:“郑天挺先生将一生最美好的年华献给了北大,在北大几次重要关头,如‘七七事变’后的北大、抗战时的南迁、战后的复员、解放战争时期的护校,郑天挺先生都发挥了重要的作用,是北大的功臣。郑天挺先生对这一称号是当之无愧的。”(《郑天挺先生学行录·前言》)何氏所言,最能反映郑天挺临危不惧、遇事不退的担当。

郑天挺担任北大秘书长,是从1933年开始的。其时,北大管理层主要由三长、三院组成,“三长”即校长、秘书长和教务长;“三院”是文学院院长、理学院院长、法学院院长。教务长主管教学,秘书长则负责全校行政总务,实际上就是北大“总管”。年仅34岁的郑天挺做了“总管”,并不完全是来自校长蒋梦麟的信任。当时北大秘书长王烈辞职,由蒋梦麟暂兼其职,正赶上北大学生浴室坍塌,酿成学生一死两伤的事故,从而引发学潮“麻烦”,蒋急需有人接手这个“烂摊子”,这个重担就落到了郑天挺的身上。

1937年“七七事变”爆发,北大“全校负责人均逃”,郑天挺独撑危局,一人掌管校长、教务长、文理法三学院院长、注册主任、会计主任、仪器委员长之印信(《郑天挺西南联大日记》,以下简称《日记》),居乱蹈危,扶倾救困,组织学校搬迁南下,这期间甚而遭到日方通缉。1938年3月抵达昆明后,因校舍不足,设备和人员均不能妥善安置,北大文学院暂迁滇南蒙自,郑天挺为此往还滇越铁路9次,投宿开远大东旅舍4次,至翌年10月“八迁其居”(《日记》),“栖栖遑遑”、颠沛流离之艰辛和劳碌,外人简直不可想象。

1939年5月,北京大学文科研究所恢复重建。郑天挺又多了一个职务,就是文科所的副所长。该所所长由傅斯年担任,当时傅斯年常在四川,分身乏术,拟增设副所长一人,负责日常管理事务。笃诚忠厚的郑天挺又被傅斯年看上,力辞不得,最终还是承担下来。傅斯年是“甩手掌柜”,郑天挺才是文科所的实际负责人。文科所是培养研究生的学术研究机构,郑天挺倡导“采取书院精神”培养研究生,在学术之外更应“注重人格训练”。所以,郑天挺决定与研究生共同生活。当时的学生对此印象极为深刻,任继愈《回忆郑毅生先生几件事》记:“郑先生当时没有带研究生,而十几个研究生的生活、学习各方面的大小事,都由郑先生操心经管。”王玉哲《忆郑毅生师二三事》云:“那时我们研究所的所长是傅斯年先生,但是真正关心我们学习和生活的,却是做副所长的郑先生。同学们曾戏编一副对联曰:‘郑所长是副所长,傅所长是正所长,郑、傅所长掌研所;甄宝玉是假宝玉,贾宝玉是真宝玉,甄、贾宝玉共红楼。’。”文科所最初设在昆明青云街靛花巷三号,后因日机空袭,搬迁至昆明北郊龙头村宝台山。郑天挺从此隔三岔五来往于城郊,看望宝台山上的北大学子,单程步行需三小时,成为生活常态。对于这段往事,王玉哲、任继愈、杨志玖、阎文儒诸先生都记忆犹新,将郑天挺奉为北大文科所“当之无愧的山长”。

抗战胜利后,北大筹备复校,其时北大校长胡适也是“甩手掌柜”,甚少过问学校事务。郑天挺又主动承担起繁重的复校事务,他致函傅斯年,提出物色人才、设立工学院和医学院、加强合作办学等复校之事,考虑之周到详尽,用心之细腻缜密,令人叹服。1946年,他提前返回北平,积极开展筹备复校事宜。王永兴回忆:其时,郑天挺因长女郑雯遭遇空难不久,悲恸异常,“但他强压痛苦,照常忙于复校工作,北大能迅速复校上课,做工作最多的是毅生师”(郭建荣《从〈滇行记〉说起——关于郑天挺先生的人格境界与中国传统文化》)。后来,郑天挺子女记述:“北大复校、扩校任务艰巨,全校几千人学习、生活、校舍、吃饭等等,加之物价飞涨,经费拮据,任重事繁,郑先生肩上的担子很重。他早晨八时准时到校,晚上暮色苍茫才能回家,早去晚归,风雨无间。办公室里经常高朋满座,应接不暇,办公桌上两台电话铃声不断。……白天忙于治校,每晚在家看书备课、著书立说,直至深夜,从无闲歇。”(郑晏、郑克昌、郑克晟、郑克扬《三十年风风雨雨——郑天挺与北京大学》)

北平和平解放前夕,郑天挺又独力承担起北大和平过渡的护校工作。1948年底,当时北平国共高层正在谈判,社会局势复杂紧张,北大前途未卜,校长胡适已提前南下,北大师生都把希望寄托在郑天挺一人身上,热切期望他能勇挑重担,继续领导北大,“共同渡过目前的危难”。面对如此局势,郑天挺亦无二话,靠着自己的担当和勇毅,帮助北大实现了和平过渡。

西南联大三校长:清华梅贻琦(左)、北大蒋梦麟(中)、南开张伯苓(右)

斯人不出,如苍生何

到昆明后的郑天挺,如同走了“官运”,继文科所副所长之后,西南联大总务长一职也落到他的头上。1940年初,联大总务长沈履离职,并与梅贻琦等人联合推荐郑天挺继任。其时西南联大秉承“学人治校”“教授治校”的自治精神,除了校长有行政级别外,不论是北大秘书长,还是联大总务长,都类似于“没有编制的村干部”,干的都是为全校师生服务的活儿,而且没有太多的决策权和上升渠道,大多数成名教授都不愿意被此类没有前途而“为他人作嫁衣”的行政事务“绑架”,从而耽误教学和著述本业,纷纷推辞不受。但另一方面,如此重要的行政职务,也不能理解为“别人不做才轮到郑天挺来做”,若没有极高的人望和能力,绝无担任总务长、秘书长的可能。这实际上是高校行政与学术相冲突的一个悖论:人皆敬重之而望其治校,但人人又皆知其劳累烦杂、得不偿失而生怕耽误学术本业。

关于郑天挺继任总务长一事,梅贻琦校长先是亲自登门,“挽劝甚殷”(《日记》)。接着,总务长的正式聘书已然送来。两日后,郑天挺正式作函梅贻琦并寄还聘书,表达了坚辞不受之意:“区区不就之意,并非谦让,亦非规避,更非鸣高。诚以学殖日荒,思自补益”,希望未来能“专事学问”(《日记》)。此后,往劝者络绎不绝,联大领导层的黄子坚、查良钊、冯友兰、杨振声诸人甚而“组团”前来力劝,说出“斯人不出,如苍生何”之语(《郑天挺自传》),郑天挺的内心多少被这句话触动。

向来以学术为志业的郑天挺陷入矛盾挣扎,一则确实希望能专意于学术,二则教学和行政事务本已繁重,“实无馀晷再任此职”。但另一方面,郑天挺摆脱不了知识分子的济世之念。起初,不建议郑天挺接受此职的人非常多,其中以北大同仁居多,诸如罗常培、汤用彤、张熙若、陈福田、刘云浦、周枚荪、傅斯年、陈雪屏等人。好友罗常培向他提出了“最诱人”的劝诫:“君欲为事务专家乎?为明清史专家乎?”其他北大同仁考虑更多的则是利害关系:担心郑天挺陷入联大三校合作的隐性矛盾之中。如汤用彤说:“今日校中学术首长皆属之他人,而行政首长北大均任之,外人将以北大不足以谈学术也。且行政首长招怨而学术首长归誉,若怨归北大而誉归他人,将来学校地位不堪设想矣。”(《日记》)陈雪屏等人也劝说郑天挺,不要“为此无代价之牺牲”,“清华大学同人莫不深厌痛恶于事务组”,郑天挺任职“弊窦甚多”,“其意盖谓事务组不改组决不可任也”(《日记》)。为此,郑天挺曾征求蒋梦麟的意见,蒋的态度是“此事姑缓缓,待其演变”,但并不以汤用彤等人的意见为然,某种程度上打消了郑天挺的顾虑。这时候,“斯人不出,如苍生何”的大帽子,更加激发了郑天挺作为传统读书人以天下自任的责任心和使命感。

不久,杨振声、周炳琳等人再劝郑天挺:若再推辞,恐怕“伤及清华、北大两校情感”(《日记》),“引起校际间之摩擦,影响合作局面”。周炳琳说:“以为处今日而言,大有为必不能;在合作局面下而求大改革,亦必不能;只好牺牲个人,维持合作。”(《日记》)23日,蒋梦麟出面力劝郑天挺顾全大局,暂接总务长一职,并与梅贻琦商妥,等钱端升自美国归,再由樊际昌任总务长,钱端升做教务长。郑天挺“心虽不愿”,但不便违背蒋之“师命”,最终答应“暂就”,并向梅氏提出三条件:一是答应“暂就”至钱氏归国;二是钱若归国不就此职,本人仅任至暑假;三是任职期间若有适当人选,“余决让之,不俟期满”。梅贻琦一一答应。“暂就”以后,郑天挺在日记里写下这样一段话:“此职绝不可作,绝不能作,绝不宜作,余审之熟矣。然为免除校中纠纷、两校误会,不能不作一牺牲。实则万一将来不欢而散,其误会、其纠纷,不将更深且密耶?”可以说,笃诚君子郑天挺深悉总务长是苦差事,但为了维系三校关系,答应做出牺牲。

1940年2月26日,郑天挺正式就职联大总务长,然而“暂就”终究成了“永就”,无人再提,一直任至西南联大解散。就在“暂就”的前夜,郑天挺特意约了好友罗常培到新滇戏院看滇剧,罗常培对他说了一句意味深长的话:“今后恐无此馀暇也。”

国立西南联合大学旧址(今云南师范大学校内) 图片来源:视觉中国

抗战时期的国立西南联合大学

体恤师生,弥缝三校

作为北大及联大的“总管”,郑天挺面临的是无休无止的“俗务”,诸如:学校人员和设备搬迁和安置问题、校舍选址和租赁问题、办学经费和教职工薪水发放问题、学生安置和津贴发放问题、教职工及学生纠纷和管理问题,以及与地方当局关系协调、平衡三校利益和协调三校关系、复杂的人事变动等一系列问题,可谓千头万绪,纷乱如麻。抗战时期,大量内迁人口涌入昆明,物价飞涨,住房异常紧张,办学校舍不足,设备和图书无处安置,师生的生计都成了问题。然而,西南联大不仅很快走上正轨,维持科研教学也正常有序开展。这与他坚毅担当、出色的行政能力和人格魅力是分不开的,这也是郑天挺长期以来深孚众望,为师生推崇的主要原因。

郑天挺对自身的定位很清楚,就是维持联大的行政秩序,为师生做好服务工作,从无掌控权力、彰显官威之私念。在郑天挺的行政字典里,只有“服务”,而无“管理”二字。在联大,真正的主角是教师和学生,而非管理者。在他看来,师生的事永远是大学里首要解决的事。他任职的第一天,就和罗常培谈到首先要做的两件事:“余谓就职后拟先作两事:一、调整低薪薪额;二、设法代学生及教职员购办食米,近日市中米价已涨至每石百零五元矣。”(《日记》)

一旦涉及师生的事,郑天挺就会心急如焚,焦虑难安。1941年3月18日,因学生“贷金”之事,郑天挺一夜不得安枕。此事本与总务处无关,但因查良钊去了重庆,樊际昌也走了,由陈雪屏新近代理此事,郑天挺认为“若不代筹善策,一旦溃决,恐难收拾”,所以一早八点到校,提出两个解决办法:“一、饭食费用标准数定为二十四元,食米照二斗一升计,米价每石超过五十元者,由政府津贴;二、饭食费用标准数与食米津贴合计作为三十二元。”(《日记》)翌日,郑天挺又详细提出教职员房租津贴发放方案:“余意改为教职员本人每人二十元,直系亲属每加一人加五元。”原本还有第二套方案,但他考虑到“就全校言,年富者大都薪低而堂上存”,此办法对于“年富而人少者有利”(《日记》),可见郑天挺对中青年教师的体恤和关心。

抗战时期,昆明物价飞涨,郑天挺对于教师生计之艰难当然有深切体会,所以自其担任总务长以来,“必于月底发薪,未尝稍迟”。1943年9月1日,他得知上月薪水尚未发放,“为之大怒”,“责令下午必发”。并在日记里痛心地写道:“今非昔比,同人中盖有不能迟半日者也。”从这句话里,我们感受到了他时刻以师生为念的那份人情。1944年10月9日,郑天挺得知学生教室工程尚未完工,非常气愤,和事务组刘姓行政人员发生争执。对此,他在日记里写道:“此辈但知平时谄谀长官,联欢长官左右,而不知其责任,更不知学校主体在学生、在教授,令人生气。”1945年4月,郑天挺为经费发放开始犯愁,预算联大各处需发放款项高达4130多万元,而学校仅筹款项1450万元,尚有2600多万元的巨大缺口,郑天挺奔波于各大银行,筹措半月尚无着落,为之气躁,时常郁闷发怒。

尽管无休无止的“俗务”占用了他大部分的时间和精力,但对他伤害最大的,还是因行政事务引起的误解。就在郑天挺担任总务长半年多后,梅贻琦突然提出辞去常委会主席一职,引起各方猜测。郑天挺也深感诧异,起初怀疑“有人拨弄其间”,后来得知,可能是梅贻琦对他有两方面不满所致:“一晨起迟,二无魄力。”郑天挺倍感冤枉,一面检讨自己,认为“晨起迟”确实“当切实深省”。这当然是因为他白天忙行政、熬夜做学问所致,对此郑天挺不愿辩解。然而针对“无魄力”的指摘,则内心隐隐不平,他在日记里写道:“当二十六年(1937年),敌陷北平,全校负责人均逃,余一人绾校长、教务长、文理法三学院院长、注册主任、会计主任、仪器委员长之印。临离北平,解雇全校职员、兼任教员及工友,不知所谓有魄力者,亦能如此否也?今日他校职员之纷纷而来,多所请求,而北大独无之者,岂非当时个人蹈万险换得者哉!今日以此相责,非所心服也。”(《日记》)这样的自我辩白,直接对梅贻琦表达不满,在日记里极为罕见,但郑天挺所言确为事实,就在当年他孤军奋战、独撑危局之时,谁又能体会他的艰辛和难处?所谓“无魄力”的言论,实际上是郑天挺从未表现出张扬高调的姿态,他总是默默把事做好,而不是张扬自炫。即便如此,郑天挺仍从大局出发,表现出不以北大为私的公心。他考虑到梅贻琦辞职后,总务长郑天挺、教务长樊际昌、秘书主任杨振声均为北大人,联大将形成“以北大治三校”的局面,所以想方设法挽留梅贻琦。在给梅氏的信函中,郑天挺反复斟酌用词,可谓费尽心力。并亲自代表蒋梦麟劝说梅贻琦留下:“在三校合作局面下,一人去留,关系甚大,请不再言辞。”(《日记》)郑天挺的这一努力,完全是出于维护三校团结的考虑。

1941年上半年,教育部下拨联大经费只有三校原额的65%,应各自补足35%。郑天挺请求补足联大经费,并提出拨给美金设备费,“以其既得实惠,且免他校误会,复可为将来复校时多求增加之地步”,于是教育部从清华基金里拨出50万元。或许是有美金设备费之请,以及郑天挺作为北大人的身份,招致清华误会,以为北大请款而从清华经费里出,是“北大用政治力量压迫清华”。郑天挺在日记里感叹:“今请补尚未成,已来诽谤。作事抑何难也!”由此可见,郑天挺协调三校关系之不易。

1938年,昆明北郊宝台山:西南联大时期北京大学文科研究所所在地 源自石璋如调查、石磊整理《龙头一年:抗战期间昆明北郊的农村》,中西书局2018年版

今人提及联大的辉煌,皆言联大三校精诚团结,通力合作。但三校融洽局面的背后波折甚多,实则来之不易。如何协调三校合作,平衡三校利益可能是最为棘手的问题。郑天挺起初不愿出任联大总务长,最大顾虑就是北大与清华、南开的关系,而最终接受这一任命,也是为了维护三校的团结。冯友兰《国立西南联合大学纪念碑文》云:“三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间。同无妨异,异不害同;五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平。此其可纪念者二也。”可是,有多少人知道郑天挺“处处调停”“弥缝三校”的良苦用心?

凡事不可有我,而不可无人

郑天挺为北大及联大的付出,当年旧人都是有目共睹,念兹在兹的。王永兴《忠以尽己,恕以及人——怀念恩师郑天挺先生》记:“西南联大在云南近八年,南开大学校长张伯苓、北京大学校长蒋梦麟多在重庆,很少到校;领导主持西南联大校政者,惟清华大学校长梅贻琦、郑天挺、潘光旦三位先生。天挺先生之任尤重。”而且,郑天挺操守极严,奉公廉洁,从不妄求妄取。王永兴回忆说:“当年北大的经费出入均掌握在郑先生手中,他真正做到了一身正气、两袖清风,同事都说‘出污泥而不染者,唯郑先生可以当之’。”(郭建荣《从〈滇行记〉说起——关于郑天挺先生的人格境界与中国传统文化》)罗常培女婿董式珪回忆:“联大三个校长中,北大的蒋梦麟和南开的张伯苓都是常年住在重庆。轻易不来昆明,学校的一切工作都是由清华大学的梅贻琦校长主持,而更多的日常工作基本上是由郑先生负责。因白天行政事务缠身,郑先生只得深夜加班从事他所喜爱的史学研究工作,并做出了卓越成就。”(《往事如烟——忆罗常培与郑天挺二位先生》)对此,罗常培长子罗泽珣有一个较为全面的评价:

郑先生是西南联大教授,又兼任西南联大总务长,具体的行政工作的重担全落在郑天挺先生身上。事后才知道,西南联大的教职工当时之所以能按时发出工资,和郑先生到处筹措有关。……抗战八年,三校职工均能和睦相处,在极艰苦的条件下,办成了国际一流的大学,培养出大量优秀的人才。有的学生后来得了诺贝尔奖,有的人后来在研制两弹一星工作中发挥了重要作用。这些人,至今没忘了西南联大。办好学要有后勤工作保证,倘若当时连工资都发不出来,教学工作也难于正常进行。西南联大之所以在当时能办成国际一流的大学,与郑天挺先生当时拄着“天挺虬杖”终日奔波在石板路上,风雨无阻地为办学而操劳有关。郑天挺先生的默默奉献,对西南联大八年办学功不可没。(《怀念郑天挺先生》)

在罗泽珣印象中,郑天挺一生保持“喜怒哀乐不形于色的稳健长者风度”,遇事冷静,总能妥善处理。不过,郑天挺的能力不止如此,若全面来看,他的“大智慧”可以公、诚、谨、韧四字概括之:所谓“公”者,就是做事从来从大局着想,从不计较个人得失,常能超脱于派别、利害私念之上,处事既讲原则又知变通,甚少有意气用事、妄断是非、拘泥教条之处;所谓“诚”者,就是一生忠恕待人,重情重义,笃厚热诚,常能推己及人,与人为善;所谓“谨”者,则是严于律己,低调谦和,恪守本分,慎言敏行,事事不苟,处事极富条理;所谓“韧”者,则是坚定乐观,冷静沉稳,故而能临危不惧,处变不惊,遇事不苟,处繁不厌,总能找出相对稳妥的办法。而其中最可宝贵的,应该就是他那颗笃诚的“公心”。最触动我的是,郑天挺关于行政工作曾说过这样一句话:“今日偶思及规划筹谋,不患不精明而患不周密,不难于忠尽而难于无私。凡事不可有我,而不可无人。”(《日记》)

郑天挺著《郑天挺西南联大日记》,中华书局2018年版 源自澎湃新闻

1941年初,北大当局为了节约经费开支,计划不再租用北大文科所在的靛花巷办公用房。文科所经费预算每月500元,当时实际开支则过千元,其中靛花巷房租一项就有440元。文科所同仁都对郑天挺很失望,认为他不能据理力争,保住靛花巷用房。汤用彤给他留条说:“学长一去,大家飘零。”这个“学长”是指文科所所长傅斯年。罗常培也留话给他:“子可谓忠臣,而非诤臣也。”面对两位好友的不理解,郑天挺内心无比难过,在日记里吐露心声道:“莘田(罗常培)怪余不争,然余又何能以三数人便利之故,而虚耗校款?况以三数人者,余亦在内乎?”由此可见郑天挺识大体、顾大局的胸怀。

郑天挺做事,确有“尽公不顾私”的一面。随着物价飞涨,学校经费、教师薪水以及师生各项津贴的筹措越来越困难。1942年9月初,他一直在考虑节省经费开支问题,并提出方案:自10月起,教职员每人发放住房补贴100元,各宿舍用费则由住宿人自理。蒋梦麟、梅贻琦皆赞成,即经常委会、校务委员会通过。削减经费是得罪众人的事,陈雪屏认为“总务处必大挨骂”,果然不出三日,此事传遍学校,遭到教师普遍反对。对此,他在日记里写道:“然余自谓出之大公,余亦住宿舍者也,其便利身受之,固不敢以此自私,以此损及学校而不顾。”

1942年9月30日,联大众人在文化巷开会。刚从重庆返回昆明的清华大学理学院院长吴有训,当着联大众人的面说:“重庆来者均言各大学总务长莫不为众矢之的。”而“联大独为例外”,这都是因为郑天挺“以德称也”(《日记》)。这个“德”,实际上就是称赞郑天挺的公心。清人顾炎武《精卫》诗云:“君不见西山衔木众鸟多,鹊来燕去自成巢。”世间多数人都在为己奔忙劳碌,最缺的就是为他人、为社会谋福祉的公心。对于此类情形,郑天挺也很无奈和心寒。1944年12月9日,因岗头村北大筹备处搬迁事宜,同事之间出现沟通隔阂。他在日记里说:“大抵平时不甚融洽,临事遂不相信赖,各急其私,乃置公而不顾。‘七七事变’之后,北平同人之自顾者皆先后私离,而忠实留守者反致饥寒,亦此故为之祟。”

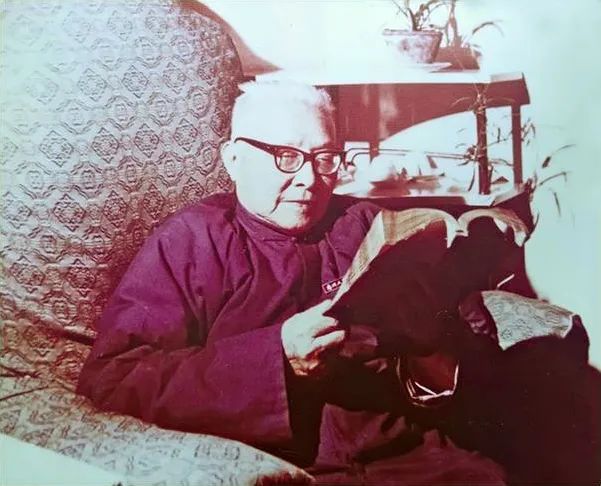

晚年的郑天挺 源自澎湃新闻

1952年的院系调整,一纸命令,郑天挺被调离北大这个管了十八年的“家”,调任南开大学历史系教授、系主任。郑天挺内心坦然,服从组织分配,过往的艰辛付出和所有荣耀都在这一刻放下。

(文/张轲风,云南大学教授,博士生导师。本文刊于《文史天地》2024年第11期)

编辑:朱阳夏 责编:陈泰湧 审核:冯飞

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请 联系上游 。