潘伯鹰

1940年创办于重庆的饮河社,是战时首都乃至全国最大的文人结社,阵容豪华,几乎将“渝漂”旧派大文人一网打尽:由章士钊、沈尹默、乔大壮、江庸、潘伯鹰等人发起,社友有陈寅恪、吴宓、马一浮、谢稚柳、沙孟海、程千帆、沈祖棻、曹聚仁、潘光旦等人。虽是旧体诗词结社,但兼收并蓄,所以俞平伯、朱自清、叶圣陶、施蛰存等新派文学大咖赫然在社;虽是空降精英雅集,但也很接地气,有重庆本码头文青柯尧放、许伯建入社。

著名书家许伯建先生是饮河社最小,也是最后一位逝世的社友。中青年书法家、学者苟君自幼在许氏门庭游学十年,先生时有聊及饮河社星散旧事,以至于到现在,苟君可能是全国最关注饮河社的后学,有学术论文多篇专门研究饮河社。我们将用四期专栏,和苟君一起,打望饮河社这个诞生于熊熊烽火的旧式文人雅集,是怎样撑到红旗飘飘的火红年代的。

1.饮河

苟君的书房,在河运校那边一个看得见湖和湖心亭的楼上。在著名书法家沈鹏和红学家冯其庸为其题写的两块斋号“桑海堂”、“海桑轩”之间,挂着他手书的杜甫《秋兴八首》,带有章草底子的狂草,九屏条幅,满墙烟云。

近10多年来,他像“饮河”文脉遗留的一滴墨,流连于相关史料、书画、书信中,试图打捞并还原重庆战时饮河社雅集的一代风华,这好像是不可能完成的任务,我在网上找到的关于饮河社的文章,除了一篇1993年发表于《文史杂谈》的《饮河诗社史略》,许伯建、唐珍璧联合署名,约两千字,其他文章差不多都是他写的,发表于《中国书法报》、《书法导报》、《中华书画家》、《西泠艺丛》和《诗国》等书画专业书刊,所以他有点孤独。

苟君说:“饮河社不能叫诗社,因为它是一个传统诗词和书法艺术的结社,正规名字,应该叫饮河社,有当年的印鉴证明。这个社名有讲究,出于庄子‘偃鼠饮河,不过满腹’之句。”许老他们那篇“史略”称“社员借此针贬时弊,反映民生疾苦,抒写爱国情怀”,解读得较正统。典出《庄子·逍遥游》“鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹”,意为鹪鹩筑巢,林子再大,只占一枝;偃鼠喝水,黄河再大,灌满肚子,费水不多。意思是说,我们胃口不大,要求不高。

饮河社诸君,都是大人物,民国贤达俊彦,如此自况,一是自谦,二是不得不歉,因为日本已饮马黄河,洗马长江下游,好在长江上游的嘉陵江凭借天险,让他们得以饮河重庆。

“饮河社是1940年下半年某月成立的,具体时间还待考。当时许多旧诗友汇聚山城,酬赠叠唱,此起彼伏,大家就想,干脆结个社,所以饮河诗社可以说是应运而生。社长是章士钊,社员近100人。诗刊主编潘伯鹰,实际上也是主事的,许伯建年轻,是潘公的得力助手,奔走约稿,编辑刊物,相当活跃。诗社的地方就在大溪沟下罗家院张家花园三号,附近是中苏友谊文化交流会。沈尹黙当时住在陕西路东升楼附近,后来定居上清寺石田小筑;潘伯鹰住在东升楼附近的中央银行宿舍,许伯健住在信义街四川银行宿舍,两个只隔一条巷子,很近。结社的重庆人还有田楚侨、柯尧放、芶梦陶。有多次雅集,诗酒唱和,潘伯鹰还在《中央日报》《扫荡报》《益世报》《时事新报》《世界日报》上开辟专栏,共刊出社员诗作一百多期。”

1945年抗战胜利,下江大人物们走出山城,全部回归。“1946年饮河社总社迁往上海滇池路90号,社员52人,潘伯鹰主持,许伯建当选理事。重庆是饮河社发起之地,所以成为渝分社。上海社员中有京沪区铁路局局长陈伯庄,局里办了一个《京沪周刊》,《饮河集》诗页就附在周刊内发表,1947年2月9日重出江湖,到1949年3月停刊,几乎每期都有饮河诗页,由潘公手书上版,他是大书家,诗书并茂,精美异常,过目难忘。1949年11月,诗社解散。但许伯建在诗社解散和潘伯鹰病逝后,还与潘公的家属和其他社友长期保持通讯,许先生是饮河社的主要骨干,也是最后一个下世的社友。”

章士钊

2.诗史

由于是战时结社,日机轰鸣,饮河诸君诗酒流连之中,诗风都是一派“国破山河在,城春草木深”的老杜诗风,用旧诗记录和表达战时景,文人心。苟君说:“潘公的诗,也堪称诗史,早在1932年,他就在写《闻十九路军屡歼倭寇喜赋》、 《倭乱后经上海北站》,1937年写《闻天津战事惨烈感愤成诗》、《读报纪淞沪兵燹之惨与倭舰载骨灰返国事》这些了。许先生和潘公抗战在重庆订交后,也有佳作纷呈。”

1939年《满江红卢沟寇祸二周年,三叠王昭仪词韵》:“两载胡尘,竟污损、輿图颜色。几悲咤、收京梦阻,旧时仙阙。汉帜谁张鸡塞外,捷书苦盼甘泉侧。恨鸱张、连夜攫人来,鹊声歇。夔巫路,风云灭,茅屋破,将谁说。送一江东去、落红如血。眼底国殇纷涕泪,轩开场圃何年月。岂而今、天上似人间,金波缺。”

《一九四0年夜过回龙山望重庆市区》:“乱山无语送宵征,泻地飞光月渐明。鼎沸犹思鱼纵壑,池荒久厌世言兵。一箯饱吠疎篱犬,百媚谁倾不夜城。如此繁忧销未得,喧喧笳鼓动春营。”

《六月十五夜闻警报此入岁第一次也》:“接翅鸦飞噪晚霞,红球高处遍村哗。破空残响凄邻曲,贯树明虹断路车。银汉怯开秦镜满,碧城惊散楚腰斜。年来已厌吟哀些,更为猿虫一愤嗟。”

直到迎来最后的惨胜日,许先生更有诗为纪。《一九四五年八月十日之夕同伯鹰竟中仲陶观剧场中,喜闻日寇乞降,赋呈伯仲二公》:“重舌摩肩万姓狂,降幡惊喜出扶桑。八年铸血开新史,此夜归心扫战场。行卷诗书筹下峡,转怜濡呴别殊方。明时往论来苏计,知尽彰微夙所望。”

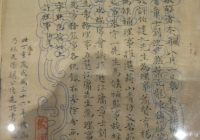

1948年饮河社回上海后致社友的公告函

3.黄金

一个诗社,首先不缺才子,有时还有点过剩,但往往缺房子和票子,先说雅集的房子。苟君说:“饮河社成立后,最先是诗人们的住宅,就是雅集的主要场所,比如潘伯鹰的张家花园三号、曾履川的下罗家院、许伯建的石桥铺乡下;后来还在城中酒馆聚会。日本飞机对主城炸得厉害,诗人们痛定思痛,欲哭无泪,也往城外跑,崖脚脚、山沟沟,河边边,都可以雅集。像红岩村嘉陵江边、华岩洞山谷、鹅岒飞阁崖下,都成了诗酒文会的好地方。有次在华岩洞里,潘伯鹰、乔大壮、曾履川、陈匪石、许伯建正在喝酒,忽然空袭警报响起,几位先生喝得上好,诗兴正浓,全然不顾,我非常敬佩。”

虽然社名“饮河”,但其实是饮酒。饮酒就要酒钱,“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”,当时诗人们都不像李白那样有钱了,但为了诗社和自己好的那口酒,那点诗,还是有金子就出金子。“战后潘伯鹰他们回上海办总社去了,许伯建就给他写信,建议把重庆设为饮河渝社,潘公说好,还寄来黄金十两,作为文酒基金,当时纸币不如草纸,重庆这边的社友,出手也是黄金:刘伯弦、许伯建、刘季善各出黄金六两,柯尧放、蒋山青各岀资黄金四两,李春坪、田楚乔各出二两,共计黄金40两,交给当时泰丰银行襄理刘伯弦去打理,所得盈利全部用于饮河渝社。但当时经济崩溃,内战爆发,时局动荡,三年后,所剩无几。刘伯弦改任酒税局局长,货卖后毎人分得原值的三分之一。饮河渝社一直到1950年4月才解散。”

但饮河文脉之流风余韵,一直延伸到吴宓他们上世纪六七十年代的重庆雅集。苟君说:“在国家和民族生死存亡之际,饮河社是当时最大的诗社,团结了一大批爱国知识分子和文艺家,选择旧体诗词表达国仇家恨和时代情绪,在大轰炸时仍然酬唱不断,烽火连天不断文脉,对保存民族文化薪火相传,功不可没矣!”

上游新闻记者 马拉 摄影 苟君

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。