华龙网消息,从跨过医院那扇铁门起,精神病患者便背上了枷锁。纵使家就在马路对面,他们也难以回去。在人们的恐惧眼神下,他们的人生只能选择绕行。

今日是世界精神卫生日,据国家卫健委疾病预防控制局数据,截至2017年底,全国人口中精神障碍患者达2.4亿人,总患病率高达17.5%;严重精神障碍患者超1600万人,发病率超过1%,这一数字还在逐年增长。

在精神科病房,热闹和安静同时存在。有人“经历丰富”,随时都在向新“朋友”发表“演讲”,和着没来由的笑;有人默默无闻,可以一整天缩在角落里,对着天花板发呆。在这里,似乎每个人都在坚守着什么,但当他们转过头来,眼睛却是那般的无力。

这些“极具个性”的行为,不过是仅存的自我保护本能罢了。空洞呆滞的眼神背后,是早已被疾病掏空的躯壳。遗忘他们的,不仅仅是时间。

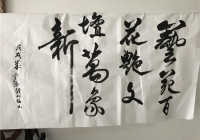

王航在学习画画。

遗忘与忘

深夜,渝中区人和街一小区15楼,王航平静地看着自己左手还在渗血的伤口,脑子里似失忆一片空白,不记得刚刚到底发生了什么,但王航知道,“他又出现了!”

就在刚才,王航所说的“他”跑进了书房,从正在记账的母亲手中抢过笔,扎在自己的手上,献血瞬间止不住的流。

其实,“他”就是王航,王航就是“他”。

这样猝不及防的失控,从王航13岁那年开始,便不曾远离过他。“我无法控制自己,心里住着的另一个我,随时可能蹦出来,陌生又可怕。”

18年过去了,王航甚至记不起来,自己第一次失控地举起刀在母亲面前挥舞,到底是因为什么事情。他只记得,那一次之后,他被母亲刘琴带去了精神科,从此他就开始生活在被人远离躲避以及警惕责备的黑暗中。他的名字也逐渐从王航被“精神病、疯子、变态”取代。

“你不许和他玩,这是个疯子,打着你怎么办。”王航在小区楼下看到隔壁阿姨紧紧攥着女儿的手,盯着他那种警惕的眼神仿佛洪水猛兽。

这种眼神,在他13岁被重医附一院确诊为精神分裂症后,便如影随形。

“你的孩子是精神分裂症。”王航坐在凳子上,看着医生的嘴巴一张一合,觉得很好玩,下一刻,他就听到母亲惊慌失措的声音。“医生你是不是搞错了,他才13岁!”随后,一滴滴热泪砸在了他的手心,那一刻,他突然觉得自己是不是做错了什么事。

在严重精神障碍中,包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍六种精神科疾病。王航是其中最常见的一种。

因为年龄太小,医生不建议住院,第二天,王航便被办理了休学。父亲常年在外出海,忙碌的母亲上班时便把他锁在了家中。时间长了,王航便不满起来,开始摔东西、敲碗,脾气更加暴躁,慢慢地,他感受到亲戚们的眼神越来越古怪。“可惜了啊,”不断有人跟他母亲说,摇了摇头便很快离开,仿佛怕沾上什么一样。

慢慢地,在药物的控制下,王航病情稳定了很多,偶尔还会帮助做顿饭,那把锁便再也没有用上,但王航也不怎么爱出去了,因为他发现,当初的小伙伴都忙碌了起来,而且也都躲着他。他已经没有朋友了。好像生活已经将他遗忘……

“精神分裂症是一种病因未明的重性精神病,在不同阶段或病期可能表现出不同症状……有的患者经过治疗后可以保持痊愈或基本痊愈状态。”说起儿子的病情,刘琴带王航求医治病多年,她早已练成半个专家了。

刘琴把家里的尖锐物品全部藏了起来。因为对于精神疾病患者而言,情绪压抑、愤闷找不到出口,自残或攻击他人成为一种宣泄手段;而有些精神病患者出现失眠与幻听,胡言乱语,总是觉得别人要害他,于是产生攻击行为。只不过,在多数时候,受到伤害的对象,莫不过是精神分裂患者自己最亲近的人。

在知乎“精神分裂症患者眼中的世界是什么样的”话题下,一位痊愈精神分裂患者的观点获赞数超过7万。其表示,让患者痛苦的是,虽然在病情稳定后,会为自己的行为感到愧疚,但是在行为发生时,却依旧会忘却。也许,精神分裂患者最难过的,莫过于清楚知道自己对家人的伤害,却不能自已。

张垒生活照

控与反控

和精神分裂症外向型的症状不同,抑郁症多表现为与自己做斗争。

凌晨四点,山城还在被沉沉的睡意笼罩。江北区观音桥一小区里,22岁的张垒蜷缩在衣柜的角落,柜门缝隙被衣物遮住,连窗外清淡的月光都透不进来。

又一次失眠了。黑暗世界里,张垒的头脑却异常跳跃,万千思绪包裹着他,让他不堪重负。8年前的晚自习后,他被母亲带到父亲出轨现场,噩梦便从此相随。

嘀嗒,嘀嗒,墙上的时针缓慢地转动,钟声在这个安静的夜晚显得突兀。“我做的这一切都是为了你”“这是我和你爸爸的事,和你没有关系”……无数嘈杂的声音像海水一样向张垒涌来,他躲在衣柜里,觉得这样可以把那些嘈杂的声音也挡在外面。

半个小时后,他揉着脖子从衣柜里爬了出来,舒展了一下因为蜷缩太久而变得有些僵硬的四肢。缓了一会,他熟练地从床头柜拿出一片百适可就水服下,靠着墙壁,阖上双眼等待药效的到来。这是他抑郁症复发的第28天。

据中华医学会精神医学分会统计,精神疾病的复发比例非常高,以抑郁症为例,在抑郁症临床痊愈后,有21%至37%的患者在1年内会复发,15年后这一比例为85%。

“我被抑郁控制住了。”张垒很讨厌药效发作时候的自己,在各种成分的刺激下,整个人变得十分兴奋,连房间角落那把生病后再没碰过的吉他都会有想再弹起的冲动。但当药效过去,消极的情绪又会卷土重来,时刻提醒着他是个病人的事实。

在这种巨大的落差下,张垒开始抗拒在药物控制下兴奋的自己,为此还偷偷断药,让病情在这种反复之下变得更严重。他把这种行为称为“和自己的对抗”,并屡败屡战。

长时间失眠、早醒,让他精神疲劳、情绪低落、回避社交,他甚至曾两度想要自杀,幸亏被尾随的姐姐制止。

这不是抑郁症患者的个例。据世界卫生组织统计,全球抑郁症发病率约11%,我国抑郁症的患病率约为6.1%,中国的抑郁症患者已达9000多万,每年至少20万人因抑郁症而自杀。

“精神病人好起来很难,最关键的是要配合医生,”重医附属大学城医院心理卫生中心副主任王我说,“临床过程中,经常是前面几次还能来看病,后来就联系不上了,随访也无法进行,病情容易反复,造成严重后果。”

重医附属大学城医院,患者接受治疗。

救与自救

王我医生上午的门诊,从早上8点开始,经常会一直上到下午3点,有医生来交班时才走。

应诊时,不断有病人轻轻敲开门,探头询问是否可以开药。一位大约40多的父亲带着儿子进来,语气中带着一丝请求:“医生你这里可以开药吗,我们上次来就没有排到。”就诊室的大门被不停地开启合上,桌边摆放着热水,却没空喝上一口。

在这个小小的就诊室里,来过许多病人和家属。有儿童抑郁症患者的父母在孩子确诊后当场互相指责又一起痛哭;也有年迈的母亲带着五十多岁患有精神分裂的儿子前来就诊,言语之间饱含着对自己天年之后儿子无人照顾的担忧;还有眼里充满红血丝,目光疲惫,患有睡眠障碍的大学生……

挂号咨询的号源常年爆满,下了门诊,王我穿着白大褂,又开始往返于各个病房之间。“能到医院来找医生的,说明还有家人在支撑着。”王我说,“那些不愿或不能来医院的患者,才是真正需要去关注的。”

在日前召开的第十六次全国精神医学学术大会上,中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林在演讲时说,据测算,精神疾病给家庭造成的负担很重,在我国占到13%,在全球范围内仅次于心血管疾病和癌症,排在第三位。

过去十年,我国精神科床位由22万增加到43万。2016年底,我国精神专科医生有3万多人,2017年底为3.3万人,现在大约为3.4万人。同时,过去十年,全国精神科的门诊量增加了一倍多,精神科床位使用率在90%以上,接近100%。

于是,现状是,精神科的床位不够,排号的人仍在等待救赎。

王航的作品。

为给儿子治病,刘琴和丈夫把攒的钱全都拿出来了,最后还是不够,因为病情一直在复发,只能把房子给卖了,一起搬回父母家。

“房子不重要,有人才有家。”刘琴说,如今,她把王航送去了照顾精神患者的冬青社区服务中心,在护工的帮助下,王航对世界燃起新憧憬。

好在王航的病情得到控制了。而像张垒在内的很多人虽反复住院,却没有这么幸运。由于病情反复,长期服药,很多重性精神病患者目光呆滞、表情怪异,心脑血管疾病和肿瘤如影随形。很多患者就这样陷入了恶性循环。

“让我回家,我没病,我真的没病啊”……

病房里,嘶吼的患者早已涨红了脸。但如果可以,这句话是真的该多好,早日回家……

(文中患者均为化名)

原标题:深度|被遗忘的精神病人

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。