编者按:由于德约科维奇的澳大利亚签证风波,许多人首次将目光投向了被澳大利亚政府拘留在酒店中的难民和寻求庇护者。在澳大利亚拒绝履行其对于难民和寻求庇护者的人道主义义务背后,存在着残酷的反移民政策、巨大的酒店业财团、被垄断的媒体行业和不透明的报道。在人们即将转移他们的目光之前,澳大利亚的运动人士能否提高人们的公共意识,揭露难民和寻求庇护者面临的困境?本文原载于《波士顿书评》,作者是人道主义和行动主义历史学家Eleanor Davey,文内略有删减。

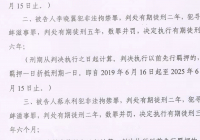

2022年1月16日,澳大利亚,德约科维奇前往法院出席听证会。

世界顶级网球选手诺瓦克·德约科维奇(Novak Djokovic)在澳大利亚的签证问题登上了国际媒体的头条,但在这个“针对精英的特殊对待”的故事背后,隐藏着真正的人道主义耻辱:多年来,澳大利亚政府一直将岛屿监狱和商业酒店(包括德约科维奇被“关押”的酒店)作为长期的移民监狱。那些被拘留在这些设施中的人陷入了困境,成为强硬的边境安全政策的人质,该政策掩盖了无限期拘留的事实,以人道主义威慑为幌子来规避国际难民保护。政治领导人说,他们将“阻止船只”,打破“人口走私者”的商业模式,并“结束海上的死亡事故”,但事实却与他们的说法完全不同。和德约科维奇一样,难民和寻求庇护者被告知,他们可以“随时自由离开(这个国家)”,但与德约科维奇不同的是,他们没有安全的地方可去。

这种愤怒的根源可以追溯到澳大利亚过去二十年来残酷的、越来越荒谬的反移民政策。2001年9月,在美国9/11袭击事件发生后的几周内,议会通过立法将澳大利亚的一些领土从该国的移民区中“剔除”。这一法律策略限制了到达这些地方的人们寻求庇护的选择;并且在澳大利亚政府看来,政府应该允许移民官员将在那里抓获的乘船移民转移到巴布亚新几内亚和瑙鲁的岛屿监狱进行拘留和处理。这些国家以前由澳大利亚统治,但现在已经独立。

在这些政策出台后的几年里,越来越多的移民开始乘船抵达澳大利亚本土。而为了保护离岸计划,政府在2013年将澳大利亚本土从移民区中“移除”,这是一个荒谬的举动。结果,超过3000人被转移到瑙鲁和巴布亚新几内亚的拘留所。大约在同一时间,政府还通过“主权边界行动”(Operation Sovereign Borders)加强了海军行动,阻止船只抵达澳大利亚本土大陆。自2013年以来,该行动已经遣返了至少数百名移民。与此同时,议会一直都在通过立法,增加部长对被拘留者的权力,缩小寻求庇护者有资格获得的签证范围。这些努力是为了确保乘船抵达的寻求庇护者不会在该国得到重新安置。

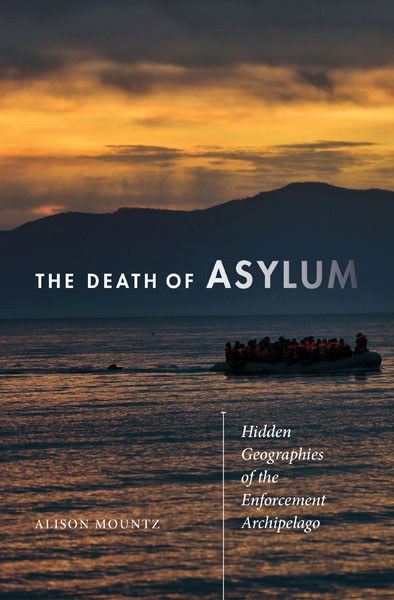

艾莉森·蒙茨(Alison Mountz),《庇护之死》(2020)

政治地理学家艾莉森·蒙茨(Alison Mountz)在她最近出版的《庇护之死》(2020)一书中写道,这些方案是“现代外化史上最严厉、最极端的离岸实践之一”(后者指的是将移民控制扩展或“外化”到陆地边界之外,以防止移民踏上可能引发法律保护的领土,美国和欧盟也采取了这种做法)。这些举措造成了巨大的创伤。2017年底,人道主义组织Médecins Sans Frontières (MSF)在瑙鲁建立了一家诊所,它发现那里60%的难民和寻求庇护者有自杀的想法,中度或重度抑郁症患者的比例同样达到了60%;此外,那里30%的人曾试图自杀,其中包括年仅9岁的儿童。该组织表示:“瑙鲁的精神健康问题是无国界医生所见过的最严重的情况之一。甚至与酷刑受害者的情况类似。"

这种状况是该国两个主要政党(保守的自由党和中左翼的工党)坚持强硬立场的直接结果。尽管绿党和一些独立人士表达了反对意见,但这两个政党都支持旨在阻止庇护申请的极端措施,使“增加对移民的保护”变得异常困难。

2019年2月,国会议员、医生、澳大利亚医学协会前主席克里恩·菲尔普斯(Kerryn Phelps)提出了后来被称为“难民医疗撤离”(Medevac Bill)的法案,这是罕见的微小进步,该法案修订了将在海外被拘留的移民带到澳大利亚大陆接受治疗的程序,增加了医生的作用,并削弱了政府官员的作用。执政的自由党与国家党联盟谴责了该提案,称其将结束对国家边界的主权控制,但是政党的动态竞争推动了该法案在2019年3月得到通过。在接下来的10个月里,数百名被拘留在瑙鲁和巴布亚新几内亚的难民被转移到澳大利亚。然而,到了12月,政治风向改变了,政府废除了该法案。

正是这种倒行逆施的做法导致了目前的局面。在难民医疗撤离法案出台之前,数百名被拘留在海外的难民已经接受了医疗转移。一些人在接受治疗后被送回,而另一些人则被安置在澳大利亚大陆较为宽松的“社区拘留”中,或者在法律团队和公众运动的帮助下,获得临时签证。今天,由于政治条件不利于离岸遣返(部分原因是新冠疫情和最近与巴布亚新几内亚的离岸拘留安排的崩溃),以及政府对最初难民医疗撤离法案的失败耿耿于怀,议会的竞争推动了政策,使得被围困的难民和医疗队被迫留在酒店。

2019年12月,新闻报道揭露了政府的做法,其标题为“根据难民医疗撤离法案转移的大多数人现在住在酒店和公寓里”,这一报道“不准确”地传达了舒适、自由和“公共的慷慨”等感受。随后的几个月内,政府将继续确认酒店收到稳定、持续的无限期拘留合同,而不是短暂停留或过渡安排。2020年底,库尔德作家和翻译马尔丁·阿尔文(Mardin Arvin)辛酸地记录下了这次拘留的情况。在他写作的时候,他已经被非自愿地关在墨尔本的一家旅馆里大约十个月了。在被释放之前,他还将在那里度过三个月,并在另一家酒店度过五个星期。在他被禁闭之前,他在巴布亚新几内亚被拘留了六年多,先是在马努斯岛,然后是在首都莫尔斯比港。

这种移民制度既是一种人道主义耻辱,也是一种失败的威慑政策,更是一种昂贵的生意:将难民囚禁在大陆的酒店里,每人每年大约要花费471500澳元,而离岸拘留的年度费用经常超过10亿澳元。然而,这一制度并没有明显的结束趋势。通过信息自由申请,难民律师艾莉森·巴蒂森(Alison Battisson)发现,在她的一位客户在酒店监狱中度过的 18 个月内,只能查询到两封关于他们被释放可能性的电子邮件。“他们通过牺牲我们的生命来报复对方,”法哈德·拉赫马提说,他是一名伊朗难民和直言不讳的活动家,直到2021年2月还在被监禁。此后,他获得了美国的保护签证,但其他人的命运却不太确定。截至 2021 年 10 月,仍有 228 人被拘留在巴布亚新几内亚或瑙鲁,还有数百人持临时签证或被拘留在大陆。其他约3万名被卷入该系统的人同样面临着不确定的未来。根据国际法,大多数被拘留在海外的人已经被正式认定为难民;因此,他们对永久保护的需要理应被承认,但澳大利亚没有履行其提供保护的国际义务。

在澳大利亚移民法的官方语言中,难民监狱酒店被称为“另类拘留场所”(APOD)。早在2008年,学者Joseph Pugliese就强调了“移民部的创新之处,它能将各种各样的平民住宿方式转变成监狱般的结构。”尽管几十年来,AOPD的分类已被应用于各种建筑,但法律限制仍然模糊不清。根据移民部的说法,APOD是“被特别授权用于移民拘留的地方,而不是IDC(移民拘留中心)、IRH(移民住宅)或社区拘留处(例如学校、医院、酒店,甚至是惩戒设施)”。

确切的拘留条件取决于旅馆的地点。有些是上下铺,有些是双人床。有分享房间的,也有单独居住的。有些房间可以通向阳台,而有些房间则无法呼吸到新鲜空气。据称,有一个塔楼街区的难民被关押在楼房的七十层以上。

用犯罪学家Claire Loughnon的话说,位于墨尔本北郊的Mantra Bell 城市酒店,体现了“日常场所和暴力实践是如何在日常空间中实现的”。Mantra酒店有一座由不同侧翼组成的气势恢宏、毫无个性的灰色建筑,就像一个由混凝土和玻璃组成的巨大板块。它的前身是一家医院,周围环绕着一个停车场,可以看到四条繁忙的车道。难民们不得不发起一场长达数月的运动,以获准将窗户打开十五厘米。在成为APOD大约18个月后,Mantra酒店的合同于2020年12月到期,关押在这里的所有被拘留者都被转移到其他酒店监狱。

虽然大多数医疗队的成员是无人陪伴的男子,但有几对夫妇和家庭也被转移到澳大利亚北部的达尔文地区,他们被关押在可移动的小屋里。面对这些情况,有一对夫妇要求返回瑙鲁,谴责这些行为缺乏“尊严和尊重”。另一对夫妇被拘留在一个九平方米的房间里长达一年多,房间里有一张双层床,但由于他们的身体状况,他们无法爬上去,所以其中一人不得不睡在地板上。

澳大利亚墨尔本

剩下的最大的酒店监狱似乎是墨尔本的公园酒店,德约科维奇就被关押在那里。这座建筑作为新冠肺炎隔离设施时出现了感染泄漏,对维多利亚第二次疫情造成了主要影响。它坐落在一个绿色广场的东北角,离市中心只有几分钟的路程,旁边是澳大利亚一流大学的校园。它可能是这里描述的拘留点中最令人费解的,尽管可能还有其他更隐蔽的拘留点。当公园的拘留合同在2020年12月生效时,它拘留了大约65名男子,在大量警察的护送下从Mantra酒店转移到这里。到2021年4月时,该酒店内还剩下11人,但一个月后,随着袋鼠角的关闭和其他被拘留的难民从阿德莱德被转移到公园酒店,总人数上升到35人。这种推诿已经成为家常便饭。拉马蒂在十八个月内在两个州内被转移了八次;在整个移民拘留系统中,2017年7月至2019年5月期间有8000次非自愿转移。这些转移往往是在夜深人静时、在没有警告的情况下发生的。

澳大利亚并不是唯一使用酒店进行移民拘留的国家。2020年7月,美国移民和海关执法局(ICE)被揭露利用商业酒店来拘留在墨西哥边境被拘留的儿童和家庭,将他们置于私人承包商的监督之下。根据《纽约时报》的一项调查,至少有860人(其中大多数是无人陪伴的未成年人或父母带着孩子)被拘留在包括Best Western, Hilton, Quality Suites, Hampton Inns, Choice Hotel, Econo Lodge和Comfort Suites hotels在内的品牌酒店中。这一做法遭受了强烈反对,有关人士通过请愿书和工会行动施加了压力,美国酒店和旅馆协会(AHLA)发表了一份声明,谴责酒店拘留行为。希尔顿集团指责特许经营权持有人签署了拘留合同。该公司宣称:“这不是我们支持的活动,我们不希望酒店以任何方式与该活动产生联系。”

澳大利亚则没有出现这样的反应。澳大利亚住宿协会(The Accommodation Association of Australia)一直保持沉默,该协会声称代表了该国超过80%的已知住宿供应商。酒店监狱内外曾爆发过抗议活动,导致与警察的尖锐对峙,并对被关押在里面的人产生了更隐蔽的、且更危险的影响。公园酒店不时被人用粉笔涂鸦,写上“难民监狱、酷刑中心、耻辱”等词。外面的抗议者举着标语:“解放我们的朋友”,“我们不会停止,直到你们都获得自由。”在抗议活动最为持久的地方:布里斯班的袋鼠角和墨尔本的曼特拉,运动似乎成功地带来了结束拘留合同的公众压力。但迄今为止,最大规模的动员活动并不是为了结束对难民的任意和无限期监禁,而是为了保护他们使用移动电话的权利。

抗议的另一方,则是一系列强大的利益集团。作为原有酒店监狱网络的主要支柱之一,雅高集团是澳大利亚住宿业最大的企业之一,也是该协会中最有影响力的企业之一。雅高是一家总部设在法国的跨国公司,拥有Mantra和Mercure连锁店。雅高的首席执行官西蒙·麦格拉思(Simon McGrath)是澳大利亚住宿协会(Accommodation Association)全国委员会副主席,同时也是澳大利亚旅游与交通论坛(Tourism and Transport Forum of Australia)的副主席,该论坛是旅游、交通和航空行业的高峰行业组织。他曾三次被行业出版物《HM杂志》评为“澳大利亚年度酒店经营者”。2020年8月,当难民在雅高旗下的一家酒店被拘留一整年时,该杂志甚至用一篇热情洋溢的封面故事来赞美“雅高的非凡时代”;2019年,他被授予澳大利亚勋章,这属于国家的最高官方荣誉。

同时,雅高的形象有时也被利用来提高公众意识。我帮助协调了一封由约250人签署的公开信,从基层活动家和国际律师到澳大利亚工会运动负责人,呼吁雅高全球首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞(Sébastien Bazin)确保雅高集团、其品牌和合作伙伴“不再成为那些侵犯寻求澳大利亚保护者人权的共犯”。其他人呼吁抵制Mantra和Mercure连锁店,但不透明的合同安排也使当局难以调查或制裁可能违反市政或其他法律的企业主。Mantra Bell酒店所在地的Darebin理事会对“任何可能违反Mantra Bell酒店规划许可的行为进行了调查,因为该酒店现在已经变成了一个拘留中心或虚拟监狱。”针对这种运动,雅高坚持认为,“这些客人得到了公平的对待”,“我们不认为我们与Serco亚太公司的合同违反了任何人权原则”。

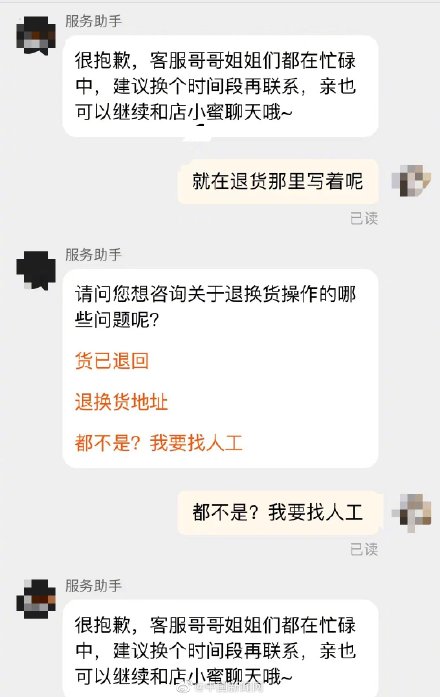

许多从澳大利亚寻求庇护保护的人都相信,作为一个民主社会,澳大利亚会尊重和维护他们的言论自由和其他人权。相反,他们发现政府一心想要让他们闭嘴。在政府缺乏透明度,以国家安全的名义恐吓记者以及媒体垄断的格局下,在这个被《纽约时报》称为“世界上最神秘的民主国家”的地方,对庇护问题的报道令人担忧。

正如德约科维奇事件引发的闹剧所显示的那样,即使庇护问题获得曝光,也往往是有限的,而且几乎总是短暂的。记者们争相了解这位体育明星,并且一直在尝试向难民和寻求庇护者获取信息。用迈赫迪·阿里(Mehdi Ali)的话说,他在15岁时被送到瑙鲁,现在被拘留在公园酒店,“昨天有那么多记者联系我,问我关于德约科维奇的事情,这太令人难过了。我已经在笼子里呆了九年,今天我就满二十四岁了,而你们想和我谈的就是这个。”丑闻可以创造注意力,但它不可靠,而且往往一闪而过。在为数不多的媒体机构中,强力且连续的报道曾短暂地进入了更主流的渠道。但是,许多媒体只是简单地附和政府的说法,或者完全无视这种情况,从而限制了能够带来变革的、可动员的公众压力。

这一问题部分源于对媒体进入移民拘留所的限制,这种限制严重地侵蚀了澳大利亚的新闻自由。虽然保密条款长期以来一直是拘留服务合同的一部分,但2015年的《边境部队法》进一步加大了对公开言论的惩罚。共享有关离岸拘留的信息,例如设施内的工人,会被定为犯罪,最高可判处两年监禁。尽管有这些威胁,许多人还是将这些信息说了出来。然而,当有关组织试图调查离岸拘留的条件时,他们的研究人员发现了一种类似于“某种法西斯国家的氛围,人们可以监听任何谈话,我们可能会因为聊天而被关进监狱”。

维护世界新闻自由指数的无国界记者组织将澳大利亚的媒体环境描述为“寡头模式”,“几乎所有的私营媒体现在都由两个媒体巨头拥有,即鲁珀特·默多克的新闻集团和九号娱乐公司,后者为帕克家族创建的财团的继承者所拥有”。2020年,在警方对媒体机构和记者个人进行突击检查后,澳大利亚在该指数中的排名下降了5位,位列第26位。为了应对加剧的压力,一个由媒体组织组成的、非同寻常的联盟,共同发起了澳大利亚媒体自由知情权运动,试图提高公众意识,但情况仍然令人担忧。

这些行为背后的种族主义和随意的残忍并不是澳大利亚移民制度特有的;它们遍布该国各级机构,包括执法部门(例如,原住民占澳大利亚人口的3%,但却占监狱人口的近30%)。小说家理查德·弗拉纳根(Richard Flanagan)曾说过在澳大利亚,存在根深蒂固的“一致性疾病”。他认为,这种疾病的传播是“对真理观念的腐蚀,以及对那些与当权者持有不同观点的人们的持续攻击”。 作为证据,他指出了寻求庇护者和难民遭受的待遇:“这是我们公共生活核心的痛处。”许多人已经为结束这种残酷的行为进行了不懈的努力,首先是难民自己。然而,公众生活大多在继续,许多人依然对于弱势群体和受迫害者被无限期拘留,在大陆和远离人们视线的太平洋岛屿上的酒店式监狱和其他设施,以及澳大利亚的移民制度这一更大的人权悲剧不以为然。

一个简单而可耻的事实是,澳大利亚政府对乘船来寻求庇护的人根本没有提供人性化的计划。多年来,他们在遥远的岛屿上饱受煎熬;而现在,他们近距离地生活在旅馆监狱的无菌房间里。“我不知道你是否能理解,”阿尔文在其中一封邮件中写道,“你能吗?”从行政上来说,释放难民的权力掌握在移民部长亚历克斯·霍克(Alex Hawke)手中,但公民应向他施加压力,拒绝容忍以其名义实施的暴力。然而,人们无法抵制他们“看不到的不公正”;当下的挑战仍然是如何将关注转化为拒绝,再将拒绝转化为行动。

原标题:德约科维奇澳网风波背后:澳大利亚的反移民政策历史

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。