每日经济新闻消息,中部地区正在“组团”造港口。

2月底,武汉长江新区正式成立,“将依托长江黄金水道,构建多式联运、多港联动、通达世界的内河航运枢纽”。

图片来源:湖北日报

在外界看来,长江新区范围内的武汉新港是长江经济带与“一带一路”战略交汇点,这种集水路、公路、铁路、空运立体交通网络于一地的格局在华中独有。

在长江黄金水道的建设机遇下,武汉有望将区位优势转变为市场优势,助力长江新区打造港口型国家物流枢纽城市核心区。

寄望于内河航运的不只有武汉。同一时期河南也提出,将实施内河水运“通江达海”工程,“提升周口全国内河主要港口功能,建设郑州港、信阳港等”。

更早前,江西也提出“加快赣粤运河前期工作,力争‘十四五’开工建设”。作为江西现代化港口体系中的“两主”,九江港、南昌港两港正在等待提档升级的新时刻。

武汉、郑州以及江西港口城市纷纷入局,一场中部城市对港口的竞逐赛逐渐清晰。

反超

以武汉为代表的中部城市内陆港口,正展现出反超沿海港口的态势。

不久前,交通运输部发布2021年度全国港口集装箱吞吐量数据,在全国沿海、内陆港口中,武汉港集装箱吞吐量超过嘉兴、泉州和海口,位列全国第20位,且以15.2%的增速位列全国港口第二。

“武汉发布”发文指出,这是武汉首次成功跻身全国港口集装箱吞吐量年度前20强。

武汉港的“超越”早有迹象。2020年,尽管受疫情影响,武汉港集装箱吞吐量仍保持了26.1%的增长,并在当年超过了珠海。

反超从何而来?

从某种程度上说,这是武汉蛰伏多年、换道超车的结果。早在2006年,《湖北日报》曾专门撰文报道武汉港业务排名下降。当年上半年,武汉港以2533万吨吞吐量居于全国内河港口第六位,报道称,“镇江、江阴等江苏中小城市港口,居然超过了武汉港,成为全国内河货运的前五强”。

货运吞吐量上,武汉如今的表现仍不尽人意,去年仅以11679万吨位于内河港口14位。但通过集装箱吞吐量的增长,武汉走出了另一条路——

“武汉发布”提到,武汉港口集装箱运输起于1996年,到2009年突破50万标箱足足花了14年。而后一路“过关斩将”,武汉港口有了重拾往日辉煌的可能。

武汉港集装箱年吞吐量 图片来源:长江日报

而在更大的视野下观察,内河航运条件的变化起到了关键作用。

在推动内河航运“散转集”的过程中,航道条件构成了最主要的限制因素。而根据《水运“十四五”规划纲要》,全国“十三五”时期新增和改善内河航道里程5000公里,其中新增高等级航道2600公里——无论是航运范围还是能力,均得到进一步改善。

制度的中梗阻亦被逐步打通。在分析武汉港发展时,湖北社科院研究员彭智敏指出,两方面的原因推动吞吐量的提升,一是成立省港口集团、结束阳逻港三个码头多主体运营和内部无序竞争的局面,二是通过铁水联运一期、二期项目的先后投运,使武汉港铁水联运的比例大幅提升。

推动铁水联运对于最大限度发挥水运优势至关重要,与此相对的是,“主要港口重点港区基本实现铁路进港”被写进规划当中;而在河海、江海联运上,新的尝试同样在推进当中。

如彭智敏分析,过去被严格限制的内河航运出海政策出现松动,以武汉为例,去年,湖北—日本关西江海联运带路互通合作项目获正式签约。

机会在更多城市面前显现。

争夺

对于不少城市而言,发展内河航运有着实在的好处。

一组经常被引用的数据是,一艘1000吨级船的运力,相当于20节火车皮、或者30多辆载重30吨卡车的运能,这背后隐含的意思是,内河水运运能大、边际成本低,且环境友好。

而在“双碳”目标的背景下,最后一点又被进一步放大——有研究显示,水运的单位收入碳排放强度最低,比公路低66.6%、比铁路低84.8%。

显性的运输经济价值不言而喻,对区域经济的隐形带动作用更直击城市“痛点”。

交通运输部水运科学研究院首席研究员谢燮此前撰文提出,从投资角度看,当前,我国制造业投资和房地产投资增长乏力,因此,基础建设投资和服务业投资成为主要发力渠道,其中,交通基础设施建设及内河航道建设,可能成为“稳”的一个着力点。

他援引数据指出,2020年,国内水路固定资产投资完成情况一转连续4年负增长的颓势,实现17%的正增长,共完成704亿元固定资产投资。

这恰好对应了国内内河航运发展的基建不足。

数据显示,2020年底,全国内河航道通航里程达12.8万公里,其中高等级航道1.61万公里,占总通航里程的比例为12.5%。粗略与欧美发达国家对比,美国三级及以上航道占比超过60%,德国该比例则超过75%。

去年6月的交通运输部新闻发布会上,水运局负责人易继勇曾直言,我国目前内河水运发展特别是基础设施方面仍然存在不少短板,“十四五”期间,交通运输部门将继续加大内河水运发展基础设施补短板的工作,并计划到2035年基本建成四纵四横两网国家高等级航道2.5万公里。

处于交通要道、且水网密布的中部城市开始主动出击。

在2020年交通运输部印发的《内河航运发展纲要》中绘制了一个包含4条横向走廊、4条纵向走廊的内河航道体系,其中,浙赣粤、汉湘桂两条纵向通道所对应的运河纳入,离不开江西、湖南历时多年的讨论和争取,其有关运河的建设,也被勾画成影响当地新一轮发展的关键变量。

以江西为例,根据交通运输部统计数据,九江港2021年长江段货物吞吐量达15175万吨,货物吞吐量在中部省份20个内河港口中,排名第一。

对于江西而言,浙赣粤运河将助力其“振兴赣鄱千年黄金水道,发挥南北水运大通道优势”;而在湖南,一种更为“雄心勃勃”的考量则在逐渐酝酿当中——

全国高铁、高速公路、航空等国家枢纽基本已成,唯有内河航运尚未形成全国性的中心枢纽,而湖南恰能填补这一空缺,“着力打造国家内河航运枢纽”。

新局?

河南亦不甘落后。

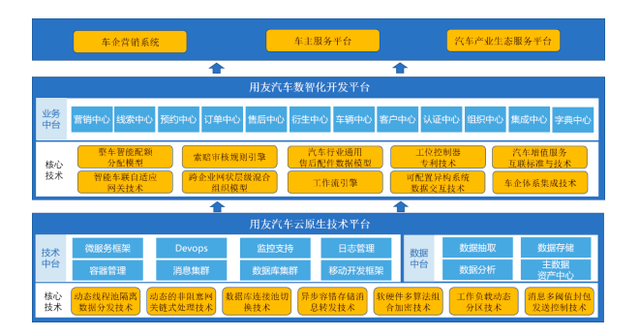

根据河南发布的《“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划》提及,将实施内河水运“通江达海”工程,“提升周口全国内河主要港口功能,建设郑州港、信阳港等”,“十四五”末内河航道通航里程达2000公里,吞吐量达7000万吨以上。

图片来源:“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划

但对比江西、湖南等地,河南先天不足的问题更为棘手。

此前,中科院院士、中国科学院地理科学与资源研究所研究员陆大道曾在一场演讲中分析黄河流域的气候条件。

他指出,黄河上中有大部分在西北干旱半干旱区,年平均降水量200~400毫米,下游豫鲁二省情况稍好,也仅500毫米左右。近十多年来,黄河年平均入海流量大大缩小,每年都有长时间断流。

有限的自然条件令黄河难以实现大规模通航。据陆大道所说,黄河在古代曾经有局部河段、季节性的小规模通航,新中国成立后,就没有通航的历史了。

但不具航运之利的黄河,并没有打消河南的“通航梦”。早在2009年,交通运输部和黄河流经9省区曾共同商定建设黄河“黄金水道”,当时提出的目标是“实现2030年黄河全线通航”。

2013年,国务院批复的《黄河流域综合规划(2021~2030年)》中,将2030年目标改为“实现全河适宜河段的分段通航”。

如何通航的问题也落在河南身上。

去年11月,河南省人民政府公布了对十三届全国人大四次会议第6723号建议的答复。针对关于建设黄河下游生态航道的建议,答复指出——

“由于黄河特殊的河情,目前黄河下游暂不具备通航条件”;但同时,也未完全关闭所有可能性,“下一步,将积极开展黄河下游生态航道建设研究,在确保防洪安全的前提下积极支持生态航道规划建设”。

在彭智敏看来,“水运是靠天吃饭的。”在郑州下游,黄河“没有汇入、只有流出”,用于农业灌溉和城市用水已经较为紧张,而水运还需要保证一定的水量,包括水深和水宽。总之,一旦违背自然规律,可能结果只会适得其反。

事实上,上述答复也曾列举黄河下游通航的困难,除了航运开发存在大量水资源缺口以外,还包括河道泥沙淤积,影响通航安全;河床经常处于不同程度的冲淤变化,使航道深泓线的位置和弯曲度、航道的宽度和深度随之改变等。

对于所有加入内河航运竞争的城市,这一问题同样重要。

彭智敏特别提醒,随着船舶越来越大,发展内河航运无法避免进行渠化,这也是各地增加投资的原因。但渠化可能带来多种附带影响,比如导致水流减缓,对于生态环境、包括水生生物等都可能会带来负面影响。

“从科学冷静的立场上来看,内河航运既要重视也要慎重,特别是要注重生态优先的发展,不要到处‘开山炸林’。”彭智敏指出,比如,对于武汉而言,考虑到资源利用效率的提高、大宗商品运量增速的变化,亦应该谨慎计算长江中上游运量扩大的真实需求。

特别是当今交通运输方式更趋多样化,更应该考虑不同交通方式之间的可替代性,进行相互配合、各自发挥比较优势,而不是仅仅为了追求投资。总之,要避免“经济上不划算,生态上也造成更大负担”的情况发生。

原标题:中部“组团”造港口,武汉、郑州、九江…谁是下一个航运枢纽?

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。