新民周刊消息,1972 年 2 月 21 日,时任美国总统尼克松抵达北京。2 月 28 日,中美《上海公报》发表。

尼克松访华的一周被称为“改变世界的一周”。中美两艘大船在当时的世界格局中,各自转个 180 度大弯,来之不易。此后中美逐渐打破坚冰,在彼此尊重的情况下发展关系。这无疑启发了国际政治中意识形态体系的更新,推动了世界和平与经济流通,堪称 20 世纪政治史上的里程碑。

可即便上海公报发表以后,到 1979 年中美建交,其间也间隔了整整 7 年。从 1972 年至今,中美关系经历了几个阶段,但《上海公报》作为中美关系的基石,作用一直存在。其与中美《建交公报》、《八一七公报》一起,构成了中美关系发展的指导性文件。

回顾历史,中美关系走过了不平凡的五十年。如今的百年未有之变局下,探看未来向何处去,不妨仍从1972年尼克松访华和《上海公报》的签署时刻寻找答案。

中美之握手,顺应了世界大势。时代之发展,需要观人类命运之大势,需要谋人类命运之全局,需要全世界携起手来。唯有如此,才有各国的共同发展,才有人类的美好未来。

“今年是尼克松总统访华暨《上海公报》签署50周年。《上海公报》是中美签署的第一个联合公报,由此确立了两国发展相互关系应遵循的原则,特别是一个中国原则。这成为中美关系正常化及两国建交的政治基础。根据我了解到的情况,中美双方将于近期开展一系列纪念活动,共同回顾历史、展望未来。相关情况中方将会及时发布。”这是2月10日中国外交部例行记者会上,发言人赵立坚所披露的一个信息。

“据我了解,在美国,由尼克松基金会举行的有关尼克松访华50周年的庆祝活动,将持续一整年。首场活动将于2月24日,在南加州橙县约巴林达的尼克松图书馆暨博物馆举办。”美国资深法律学者张军告诉《新民周刊》,“据我所知,届时基辛格博士将发表视频讲话,以及1991年至1995年任美国驻华大使的芮效俭会出席这场活动。中方也会有人员参加。”

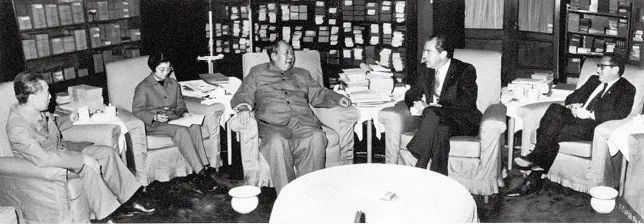

1972 年 2 月 21 日,毛泽东在中南海会见美国总统尼克松一行。

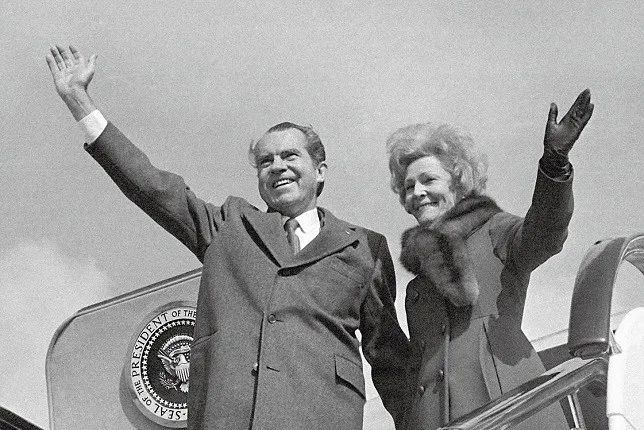

1972年2月21日上午11时30分,一架机头绘有“THE SPIRIT OF 76”(76精神)字样的专机,降落北京机场。舱门开启,时任美国总统尼克松和夫人帕特走下舷梯,向前去迎接的周恩来总理伸出了手。这是中华人民共和国成立以来,中美两国领导人的手第一次握在一起。由此,中美结束了20多年的隔绝状态。

尼克松访华期间,中美发表《上海公报》。站在2022年2月这一时间节点回首这份公报,确实是探寻过去、现在、未来中美关系的特别关键点。

开启握手时代

在如今的美国西雅图飞行博物馆,陈列着一架波音707-120C型飞机,简介上标明,这架飞机执行过“特殊空中使命”。原来,这架飞机自1959年起成为美国总统专机,亦即“空军1号”。目前的机头上,据史实再次绘有“THE SPIRIT OF 76”字样——其意思,大致是纪念1776年打响的美国独立战争。

从陈列在机侧的“著名出访飞行航线”上看,尼克松1972年飞往北京,并非如今中美航班所经常飞行的北极航线。1972年2月17日,尼克松从华盛顿登机。飞机一路向东,曾经分别降落在夏威夷和关岛,最后飞过琉球群岛之后进入中国领空,于2月21日上午降落在上海虹桥机场。据当年在外交部礼宾司工作的唐龙彬回忆,他追随时任外交部副部长乔冠华、美大司司长章文晋、礼宾司副司长王海容,还有同事唐闻生、章含之等一起,专程到上海迎接,并陪同尼克松一行乘坐美方总统专机到北京。“这是中国政府官员第一次乘坐美国总统专机。”唐龙彬说,“当天虽然寒气逼人,但天空晴朗。从上海飞往北京途中,机舱内更是温暖如春。宾主虽然初次见面,但谈笑风生,话题轻松愉快,气氛亲切融洽。”唐龙彬所说“初次见面”,显然仅指尼克松夫妇与中国官员之间,而不包括此前已经两度访华的基辛格——他与乔冠华、章文晋已经是老相识了。

在飞机上,引起唐龙彬注目的是尼克松夫人帕特。她不仅用各种美国特产酒水和小点心招待中国朋友,还向他们打听各种中国的风土人情,特别是烹调技术,更学了几句中国话。在中国民航人员的熟练领航下,尼克松专机从上海虹桥飞抵北京共耗时1小时45分。11时30分,飞机降落时,尼克松夫人专门换上一套玫瑰红的连衣裙,外套橘红色冬大衣,与尼克松总统手挽手并排走出了机舱。

在首都机场,周恩来、叶剑英、李先念、郭沫若、姬鹏飞等早在停机坪上等候。见舱门开启,身着灰色中山装外套深色大衣的周恩来精神抖擞地健步迎上。下了飞机的尼克松和周恩来同时伸出有力和坚定的右手,热烈有劲地紧握在一起。

周恩来说:“您的手伸过世界上最辽阔的海洋来与我握手。”

尼克松说:“一个时代过去了,另一个新的时代开始了。”

顷刻间,中外记者就将这第一次握手场面拍摄下来,并以当时的最快速度传遍世界。

提及“握手”,在中华人民共和国成立以后,中美之间确实几无机会。譬如1954年4月,关于解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题的国际会议在日内瓦万国宫举行。当时,中国和美国都参加了会议。据当年始终在周恩来左右的时任外交部部长助理王炳南回忆:“会议中间休息时,我们代表团和美国代表团没有聚在一起。周总理非常谨慎和严谨,杜勒斯又是坚决反共的头子。双方不可能握手。”回望历史,中美在20世纪50年代交好的可能根本不存在,毕竟当时双方没有什么共同利益。

此前,美国与新中国的公开接触,大抵只有朝鲜战场上美军与中国人民志愿军交火,以及各方军人参加的停战谈判。甚至,1953年7月23日于板门店举行的朝鲜停战协定签字仪式上,也是由朝鲜人民军南日大将和美军哈里逊中将代表双方签字,而朝鲜领导人金日成、中国人民志愿军司令员彭德怀、所谓的“联合国军”总司令克拉克,则分别于平壤、开城、汶山在停战协定上签字。

美国真正考虑欲与中华人民共和国交往,要到20世纪60年代末。“1968年,当尼克松当选美国总统后,我和费正清,还有一些朋友一起给尼克松团队写了一封信,建议尼克松上任以后和中国拉关系,其实就是寻求建立外交关系。”2020年12月20日去世的哈佛大学荣休教授傅高义,在当年5月接受《凤凰卫视》采访时曾回忆道。傅高义称,在60年代中后期,他发现“中国与苏联的关系已经不好,同时,中国对加拿大、澳大利亚、西欧的关系都增加了”。在当时的他看来,美国也应该寻找机会与中国和好。

傅高义披露,他和哈佛大学研究中国的一批人,都觉得之所以要跟中国接触,除了当时现实的国际政治格局在变化以外,更必须看到——当时的世界将中国的国际地位看低了。中国人口这么多,历史这么长,美国必须要跟中国合作才有出路。而与费正清关系不错、曾任哈佛大学教授的基辛格确实听到了来自哈佛大学的一些声音。作为尼克松总统国家安全事务助理兼国家安全委员会主任的基辛格,是完全采纳了来自哈佛学者们的建议,还是综合考虑各种因素来决定如何发展对华关系?傅高义称,对此自己也不太清楚:“但基辛格到访哈佛时曾提到,早在1970年底之前,他就与周恩来建立了联系渠道。”

1971年7月8日,基辛格从巴基斯坦伊斯兰堡出发,乘坐巴民航波音707飞机秘密来到北京。当7月9日凌晨4时30分其抵达首都机场的时候,中方只有叶剑英在机场迎候。11日,当他离开北京的时候,世界静悄悄的,似乎一切没有变化。

时隔两个多月,基辛格再次来到北京。这一次,在得到尼克松授意以后,他想和中方进一步谈谈。“美国将支持中华人民共和国取得联合国和安理会的席位,但美国不同意在联合国驱逐台湾当局的行动。”基辛格对中国领导人如此说。

毛泽东主席回说:“我们不上‘两个中国’的贼船,不管是喜鹊叫还是乌鸦叫,我们今年都不进联合国!”

眼看着尼克松的策略无法达成,基辛格准备回国复命,甚至需提前准备下一次再来北京谈什么、和谁谈、怎么谈。1971年10月26日上午,亦即美国东部时间10月25日晚上,离开北京之前,临登机时,基辛格突然得知——当时在纽约召开的联合国大会,竟然以76票赞成、35票反对、17票弃权,通过了2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切权利,承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。

此时,尼克松面临的选择唯二。要么发展与中华人民共和国的关系,尽量在联合国五常里多拉住一个朋友以对抗苏联;要么秉持1949年以来美国历届政府的策略,继续支持蒋介石集团。但因为中国的联合国代表权问题已经发生了天翻地覆的变化,美国再刻舟求剑,必然会失去更多。

尼克松并不是看不准世界大势的人。早在1967年他还未当选美国总统时,就曾在《外交季刊》发表文章,其中写道:“从长远来看,我们简直经不起永远让中国留在国际大家庭之外……”1971年7月初,在基辛格秘密从巴基斯坦进入中国前,尼克松在堪萨斯城假日酒店发表讲话:“我们曾经是世界第一……但这是若干年前的事情了。当我们展望5年后、10年后,或许是15年后的世界,我们会看到五个强大的超级经济力量,他们是——美国、西欧、苏联、中华人民共和国,当然还有日本。”这是美国总统第一次在公开场合使用中华人民共和国这一称谓。

在1972年即将来临的时候,尼克松所见的世界大势,并没有脱离他自己预判的样子。只不过形势比人强。好在他跟上形势,飞到北京。这与周恩来的握手,终究载入史册。

1972 年 2 月 24 日, 美国总统尼克松和夫人等游览长城。

“乒乓球”要一直打下去

来华前,有一件事,即便是在与基辛格多次私聊后,尼克松也无法确定。那就是——他贵为美国总统,在中美两国细致沟通之后进行为期七天的访华,其间是否能见到毛泽东主席。

其实,陪着他一路从美国飞到上海,又从上海飞到北京的基辛格,也从没见到过毛泽东。上一个见到毛泽东的美国人是埃德加·斯诺。这名曾经在20世纪30年代写作了《红星照耀中国》的著名记者,携夫人于1970年10月1日登上了天安门城楼,站在毛泽东身边,参加例行的中国国庆纪念活动。此后,斯诺在天安门城楼上的照片还登上了《人民日报》头版。不为人知的是,当年12月18日,斯诺到达中南海,与毛泽东畅谈了5小时。

“我欢迎尼克松上台。”毛泽东对斯诺表示,自己希望尼克松到中国,“我愿意和他谈,谈得成也行,谈不成也行,吵架也行,不吵架也行,当做旅行者也行,当作总统来谈也行”。

也许因为斯诺早就是中国共产党的朋友,其照片登上《人民日报》的情况,并没有引起美方的重视。基辛格在回忆录中曾提及此事:“中国人传过来的信息是那么拐弯抹角,导致我们这些粗心大意的西方人完全不了解其中的真实含义。”自1969年1月20日宣誓就职美国总统后,尼克松所见是当年5月美军出兵柬埔寨后,毛泽东发表《全世界人民团结起来,打败美国侵略者及其一切走狗》的声明。这让尼克松一筹莫展。

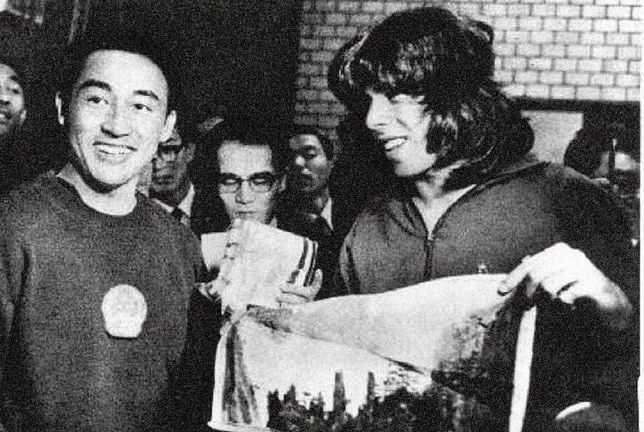

转机出现在1971年3月。在日本参加第31届世界乒乓球锦标赛的美国乒乓球队,应邀来华进行友谊比赛。之后,有了基辛格的两次访华,确定了尼克松的访华行程,这才有了尼克松与周恩来在北京机场的握手。

1971 年名古屋世乒赛期间,庄则栋与美国运动员科恩相识。

尼克松一行到达北京的当天下午2时多,周恩来突然亲自来到宾馆,告诉基辛格,临时决定,毛主席半小时后要与尼克松见面。唐龙彬回忆,当年的习惯做法是——毛主席会见重要国宾都是临时决定,从不列入日程表。

基辛格匆忙通报尼克松后,在征得周恩来同意以后,带上尼克松的政治顾问洛德作为记录员,乘上中方的红旗轿车就前往中南海了。此时,无论是绝大部分美方随行人员还是各路记者,都蒙在鼓里。唯有法新社、路透社记者看见尼克松乘坐的小车进了新华门,立即抢发了消息。

美国总统尼克松和夫人开启访华之旅。

本来,毛泽东与尼克松的会面时间只安排了20分钟,而由于宾主相谈颇有兴致,足足谈了1小时10分钟。

基辛格记得,毛泽东曾调侃要与自己谈谈哲学问题。还说:“我们共同的老朋友蒋介石委员长不会赞成我们的会面。其实,我们跟他的友谊比你们跟他的友谊历史还长。”提及中美20多年没有接触,毛泽东还向尼克松说:“后来我看到还是你们的做法对,我们就打乒乓球了。”

“是历史把我们带到一起来了。”尼克松说,“我们可以实现一个突破,这种突破不仅将有益于美中两国,而且在今后的岁月中会有益于世界。我就是为此目的而来的。”

当晚,在人民大会堂举行的欢迎晚宴上,周恩来首先作祝酒词:“中美两国的社会制度根本不同,在中美两国政府之间,存在着巨大的分歧。但是这种分歧不应当妨碍中美两国在互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利和和平共处五方面的基础上,建立正常的国家关系。更不应该导致战争。我们希望通过双方坦率的交换意见,弄清楚彼此之间的分歧,努力寻找共同点,使我们两国的关系能够有一个新的开始。”

尼克松在答谢词中,引用了毛泽东诗词“多少事,从来急,天地转,光阴迫,一万年太久,只争朝夕”。他也坦言:“我们有巨大的分歧。使我们走到一起的,是我们有超越这些分歧的共同利益。”

2月28日,中美双方在上海发表联合公报。在《上海公报》中,双方以坦率和现实的态度列举各自对重大国际问题的不同观点,肯定了两国的社会制度和对外政策有着本质的区别。《上海公报》强调,双方同意以和平共处五项原则来处理国与国之间的关系。

谈及这份历史性文件,基辛格说:“这个公报是我所知道的外交文件中的首创,它保留了双方所持不同意见的内容,也正因如此,使得协议一致的内容更具有意义。”

在临别的答谢宴上,尼克松再次强调,“我们决心不让这些分歧阻碍我们和平相处”,“我们每一方都有这样的希望,就是建立一种新的世界秩序,具有不同制度和不同价值标准的国家和人民可以在其中和平相处,互有分歧但互相尊重,让历史而不是让战场对他们的不同思想作出判断”。

周恩来在答谢宴的祝酒词中所说的一番话同样耐人寻味:“时代在前进,世界在变化。我们深信,人民的力量是强大的,不管历史的发展会有什么曲折反复,世界的总的趋势肯定是走向光明,而不是走向黑暗。”

从小小一个乒乓球开始的这一段中美交往,至此,开始转动地球的力量。抑或说,这中美之间的“乒乓球”,一直打到如今,且一直要打下去。

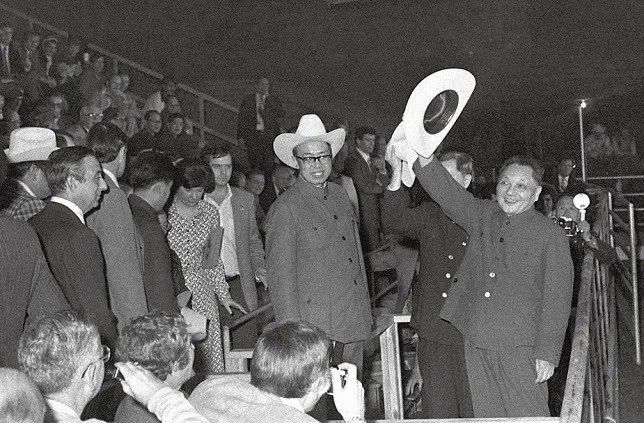

1979 年 2 月 2 日,正在美国访问的邓小平观看马术竞技表演时向观众致意。

相互尊重并求同存异

1972年尼克松访华之后,哪怕此后不久他就因“水门事件”下台,但中美关系进一步发展的步伐并没有停滞下来。1975年12月,时任美国总统福特访华。1979年1月1日,中美终于建交。之后,时任国务院副总理邓小平访美,在美国掀起了一股“邓旋风”、中国热。尽管时任美国总统卡特在任上没有访华记录,但在他和邓小平的共同推动下,中美关系持续向好发展。

此后,中美之间有过这样那样的波折——譬如1993年的“银河号”事件,譬如1999年中国驻南联盟大使馆被美军“误炸”,譬如2001年中美南海撞机事件……。但中美关系的大门从来都没有准备关上过。有中美问题专家分析称:“无论苏联解体前的中美蜜月期,还是苏联解体以后,美国政界在对华问题上,有着两党共识。那就是接触为主,围堵为辅。”情况在特朗普就任美国总统后,有了显著变化。特别是2020年7月23日,时任美国国务卿蓬佩奥在尼克松图书馆暨博物馆门前发表讲话。也算尼克松的小老乡的蓬佩奥,竟然在此疯狂表示,尼克松50年前开启的美国对华接触政策已经失败,并号召世界换一种方式来对付中国。更可笑的是,蓬佩奥竟然在这里将中国共产党与中国人民对立起来,污蔑中国共产党是“国内的压迫者”和“不诚实的国际参与者”。

在美国国内,自然不乏头脑清晰、明辨蓬佩奥诡计者。譬如“1945”网站就发文指出,蓬佩奥利用尼克松图书馆暨博物馆这一地标来发表反华演讲,未免言过其实。美国对外关系委员会会长理查德·哈斯在《华盛顿邮报》上发表文章称,蓬佩奥歪曲历史,对当前世界最重要的双边关系提出了既不可行也不连贯的政策,由此使美国蒙羞。

但在美国深耕多年的张军认为,从特朗普当政的后两年开始,直至如今,在美国国内,保守派的声音越来越大,视中国为战略竞争对手的声音越来越多,这一点值得重视。“即便共和党阵营的特朗普没能连任,民主党的拜登上台,可我感觉到了美国朝野对中美关系的看法,与50年前是不同的。”张军说,“我们也必须看到,当年尼克松能够完成中美破冰之旅,有着地缘政治学上的原因。美国当年通过改善与中国的关系,能够制衡苏联,制衡华约。当然,在美国的一些人看来,当时的中国,是世界大国中唯一孤立于世界体系之外的,尼克松访华,有利于中国重新回到世界体系之内。”从中方的视角回看,1969年中苏在珍宝岛和新疆铁列克提地区发生武装冲突之后,确实到了重新研判国际形势的地步。毛泽东指示陈毅、叶剑英、徐向前、聂荣臻四位老帅进行研究,重点是中国对苏对美的战略取向,并形成书面意见上报,供中央决策参考。这才有了中美接触的可能。然而,就当年来说,展望未来50年,乃至更长期岁月之后的世界,中美之间难道只是为了共同对付苏联吗?如果仅是如此,则在苏联解体之后,中美之间是否就没有共同利益了呢?中美关系就不发展了呢?显然不是如此。自那时至2013年,在市场因素和全球产业链发展的驱动下,中美经济关系发生了巨大的飞跃,确立了深度的利益交融;2013年,中美开始构筑新型大国关系。但受意识形态分歧和社会制度、国际关系理念差异影响,两国间的结构性矛盾始终存在。美国一些势力妄图破坏中美关系,阻挠中国发展。每当中美之间关系遇到困难的时候,回望尼克松第一次访华那段历程,启示良多。

张军说,当下的中美,并非没有共同的战略利益之处。譬如环境保护领域,譬如抗击疫情方面,乃至疫情之后仍需面临的反恐问题等等。未来希望中美能够扩大战略合作的范围。至于民间,特别是年轻人之间的好感度,则有待提升。

在尼克松访华以后7年,中美才建交。可见中美建交之不易。那样艰难的岁月都走过来了,中美如果本着相互尊重、求同存异的态度,是可以于50年风雨之后,继续向前的……

原标题:50年风雨,中美仍要向前

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。