新晚报消息,这支特殊的旱地冰球队,用8个月时间,让一群交流障碍的孤独症(自闭症)患者,实现了“团队配合”与“对打”。

“你相信吗?它现在是43个大龄孤独症患者与外界沟通的重要渠道。你根本想象不到,这支小小的冰球队,对43个家庭来说究竟意味着什么。”

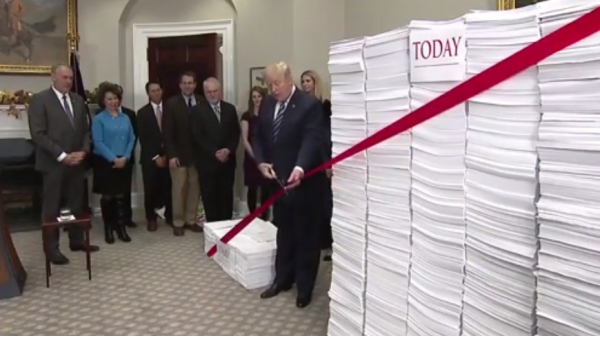

队员们在进行奔跑训练。

A

8个月前,这群最小16岁、最大30岁、四肢健全的孩子们,根本没有一个人知道什么是“跑”。

找一扇窗

周末的黑龙江哈尔滨国际会展体育中心体育馆里,这43个身穿宽松蓝色运动服的队员,永远是同场训练的所有队伍中最热闹的那一群。他们动不动围作一团,有人大声唱歌,有人使劲拍手,有人张开双臂……所有人用他们各自表达“热情”的动作,将教练罗犇一次次“淹没”在此起彼伏的笑声中……

罗犇无数次伸出双手,挨个把红通通的小脸搓个了遍。他举手喊了声“集合”,刚才还围成一团的队员们,很快在他面前排成一列纵队。

对这43名哈尔滨星之梦旱地冰球俱乐部里的孤独症队员来说,这个最基本的口令,罗犇当初足足花了三堂课。“一开始是一个一个抓,抓回来‘放’在原地,拍拍他们的肩膀说‘不要动’……”一堂课3个小时,罗犇几乎一直在整队。

这项新兴运动引进中国不到10年。它训练灵活,只需一双运动鞋、一支球杆、一只球,可以在任何场地练习。这种运动十分考验体能与团队合作精神,在国内十分流行。对普通人来说,10分钟掌握规则即可上手。

但这群“从不与人交流”的队员,别说抢球、团队配合和对打,就连带球移动起来都“几乎完全不可能”。就连普通小孩最容易掌握的“正摇跳绳”,罗犇总共花了12堂课去反复训练。

在他无数次尝试、无数次突破一个个“身体协调高难课题”后,罗犇意外地看到了他们的变化。他意识到,他或许已经在这些禁闭的内心里找到一扇窗。

他的队员们,现在可以穿越障碍、击打冰球、将球传给同伴射门——今年9月在哈尔滨举行的一次旱地冰球对抗赛上,这支全国唯一的孤独症旱地冰球队,震惊了当时在场的所有观众。

孩子们在球场上的表现,看起来基本与普通人无异。罗犇只要一声哨令,队员们全部朝他奔跑过来。他们跑到终点的第一件事,就是跟罗犇击掌。这种奔跑训练,每堂课要重复30多次。这个胖乎乎的教练,无数次举起他宽厚的手,回应孩子们的击掌。

这是这个42岁的男人最有成就感的时刻。8个月前,这43个最小16岁、最大30岁、四肢健全的孩子们,根本没有一个人知道什么是“跑”。

正午的阳光透过场馆顶层的玻璃,暖暖地洒在孩子们的肩上。那些“放飞自我”的笑声和喊声,填满了偌大的体育场。

中国孤独症患病率为1%。大多数大龄孤独症群体最终无处可去。这种疾病不可治愈,终生需要陪伴。

孩子们在球场上的表现,看起来基本与普通人无异。

B

“禁锢”的青春

侯琳的儿子有一次独自在家,暖气突然跑水。她回家时,看到儿子只穿个裤衩站在水里。“他14岁了,可是他不知道求助。”

她的儿子两岁时被诊断为孤独症。那是她第一次听说这个词。星之梦俱乐部所有接受新晚报采访的家长,几乎有着极为相似的经历。祁雪莲在儿子确诊为孤独症后,和丈夫跑遍国内知名训练机构。比颠沛流离的生活更令她痛苦的,是一次次被判“死刑”后的恐惧、绝望和崩溃。“一开始总幻想:只要坚持让孩子接受训练,孩子长大了就没事了。可是所有医生都说这是‘绝症’……”孙大梅在儿子被确诊后辞了职。这个曾在职场闯出一番成绩的女人,抱起儿子,过上了四处奔走、与丈夫长期分离的生活。

这是一种损害最广泛的发育障碍疾病,体现为语言沟通障碍、社会适应障碍和刻板行为。中国的患病率为1%,呈逐年上升趋势。

医学界尚无法确定病因。黑龙江省中医药科学院临床心理科主任贺苏经多年临床调研发现,最大的痛苦者不仅是患者本身,还有每一个患者背后承受了巨大的经济和精神双重压力的家庭。这种不可治愈的疾病,需要终身陪伴。医学目前能做到的,是通过儿时科学的干预训练,培养一部分自理能力和简单的工作能力,降低致残率。

这些母亲无数次在内心“演习”自杀。李岩在儿子4岁被确诊孤独症时,想过死;抱着儿子蜷缩在北京一家医院附近暗黑的小旅馆时,想过死;被情绪失控的儿子打两拳时,想过死;带着儿子四处靠卖保险打零工时,想过死……好不容易熬过“送哪都没人要”的幼儿园阶段,上小学儿子在教室哭闹,她只能整日站在操场上“陪读”,有一次被突袭的暴雨淋得浑身颤抖时,想过死……

大龄孤独症群体更多表现为青春期的情绪异常。残酷现实是,经过训练机构和义务教育,到了大龄,他们无处可去。哈尔滨与全国情况普遍相似,相关托养机构目前空白。

他们最终回到家里。父母对他们寸步不离。很多孤独症患者在这种脱离社会的环境中能力退化。而他们的父母,正在老去。

李岩3年前被诊断出乳腺癌。躺在病床上,这个50岁的母亲终于抑制不住委屈,以泪洗面。她无数次假设,要是自己死了,23岁的儿子要怎么活呢?这个被生活无数次打击的女人意识到,现实逼迫她必须擦干眼泪。因为“只有我活着,我的孩子才能活着”。

这支小小的旱地冰球队,成为这些特殊家庭充满力量的支撑。对这些父母来说,它更像是一种精神寄托,带给他们短暂“解脱”。

孩子们合影。

C

当病人遇上病人

最开始,场上有多少个孩子,就有多少个家长。后来,家长们就偷偷躲在远处,注视着孩子的一举一动。

罗犇理解这些敏感而脆弱的父母。起初,他坐在家长堆里观摩了一堂课,对这些孩子产生好奇。相比冰球,旱地冰球运动量更大,而且不能偷懒。罗犇了解到很多常年待在家的大龄孤独症患者,原本就缺乏运动,结果变得越来越懒。“所以一开始,我就让家长配合我,给所有队员养成良好作息。”现在,他的训练课达到每周3堂课,帮助队员通过运动释放身体能量,提高睡眠质量,从而达到情绪上的稳定。

后来,罗犇有了“野心”。他反复拆解旱地冰球的比赛程序,从练哨声、练协调性开始,一步一步让队员们听懂规则,学会配合。在今年9月那场震惊四座的比赛后,他赢得了所有家长的信任。

“我发现我家儿子最大的变化是不偏食了。”孙大梅对新晚报记者说,她明显感觉到儿子有了更多交流意识。在她每次使劲在场外喊“儿子加油”时,她发现儿子竟有了听到加油应有的反应。

孩子们每一个变化,哪怕如此细小,都能被敏锐的父母察觉到。“社会对孤独症有误解,认为他们都是天才少年。其实所谓的奇迹,都是罗教练反复的训练。”孙大梅说,“‘高功能孤独症’只是其中很少的一部分,更多是障碍明显的典型孤独症。我儿子12岁就考过钢琴十级,可儿子根本不是天才。你知道我花了多少努力……”这个寒来暑往、日复一日陪伴儿子的母亲,哽咽了。

“我以前在一个机构看过这样一句话:正确的方法,持之以恒的训练,再加上坚定的信念,才能让你孩子有好的结果,但是不要盼望治愈。”祁雪莲对新晚报记者说,“我们把要求放低,就会发现孩子每一个变化都超出我们的意料。”

为了这个公益俱乐部的训练课,家长们带着孩子从城市四面八方赶过来。有人来回需要坐4个多小时公交车。但他们很少缺席。这些孤独症患者的家庭背负着沉痛的、无法被他人理解的情感。罗犇与这些父母们的相处始终小心翼翼,不触碰他们心底里比海更深的脆弱。

这支小小的旱地冰球队成了这些特殊家庭力量的支撑。它是43个大龄孤独症患者脱离社会后与外界交流的渠道。对这些父母来说,它是一种精神寄托,带给他们短暂“解脱”。

“他们现在可以趁孩子训练去买买菜、逛逛街,做点自己想做的事……哪怕玩玩手机。”罗犇告诉新晚报记者,这是家长们曾经“想都不敢想的”……

罗犇与43个孩子的缘分,更像是“病人和病人才有的理解”。他说,他4年前曾因焦虑症在医院住过两个多月。那曾是他人生的谷底。“在那里,医生控制患者的方式,只会用两根绷带把你绑在床上……”

后来,他的母亲把他接出医院,花了整整两年时间,陪伴他从谷底慢慢爬出来。因为经历过“分裂”与折磨,所以今天,他选择走近这群孩子,想带他们慢慢往外爬……

在社会的服务和供给目前没有跟上的时候,这些父母在“自我救赎”的同时,也在多方努力,争取更多社会关注。

D

希望探一条路出来

“你相信吗?其实我现在更加爱我的工作。”祁雪莲对新晚报记者说,“我现在几乎不会因为个人原因耽误工作。我只有变得自信,才能更好地保护我的孩子。”

这些母亲,在一个又一个微小的希望中努力“自我救赎”。目前,我国大龄孤独症患者面临养护、就业、医疗、养老等方面的诸多问题。“我们迫切希望能解决他们的基本生活保障。”李岩告诉新晚报记者,目前越来越多父母正在为大龄孤独症群体相关保障权益而奔走。

国内外经验表明,由于孤独症患者的特殊性,他们和其他残疾人一起就业并不现实。业内人士建议,建立“养护+就业”的机构是最理想的模式。此种模式可以概括为:建立附有小型工厂、超市等养护机构,政府购买一部分服务,供孤独症患者进行康复训练、劳动生产和生活。目前,在美国、日本等地,这种模式已经非常成熟,成为解决孤独症儿童和成人托管、劳动和养老的最理想模式。

这种“庇护工厂”和专业托管机构,正是李岩他们最大的心愿。“希望如果有一天我们不在这世上,我们的孩子,能够自己养活自己。”

这一年间,家长工作站在各界爱心人士的帮助下,正努力丰富着孩子们的日常生活。让大龄孤独症患者有尊严的生活——这注定是一条艰难而漫长的路。“不管怎样,我们想让更多人知道,我们一直很坚强,我们正努力探一条路出来。”李岩说。

和群里的其他所有家长一样,这个50岁的母亲从没有放弃奔走。

她告诉新晚报记者,就在儿子确诊孤独症那年,她又怀上了一个孩子。“当时因为独生子女政策,我后来放弃了那个孩子。”李岩说,“我同时也把最后那扇希望的门关上了。但是,我从没有后悔过。”

(原标题:孤独的球队)

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。